2025.3.14

見えること、見えないこと。感覚の違いを見つめる‟リサーチ”から始まったプロジェクト【前編】/<感覚の点P>展@東京都渋谷公園通りギャラリー

これらには、視覚・聴覚障害のある人とない人がともに楽しむ鑑賞会や、認知症のある高齢者のための鑑賞プログラムなど、さまざまな形があります。

また、現在はアーティストがケアにまつわる社会課題にコミットするアートプロジェクトも増えつつあります。

アートとケアはどんな協働ができるか、アートは人々に何をもたらすのか。

あるいはケアの中で生まれるクリエイティビティについてーー。

高齢の母を自宅介護し、ケアする側としての日々を送る筆者が、多様なプロジェクトの取材や関係者インタビューを通してケアとアートの可能性を考察します。

記事が続きます

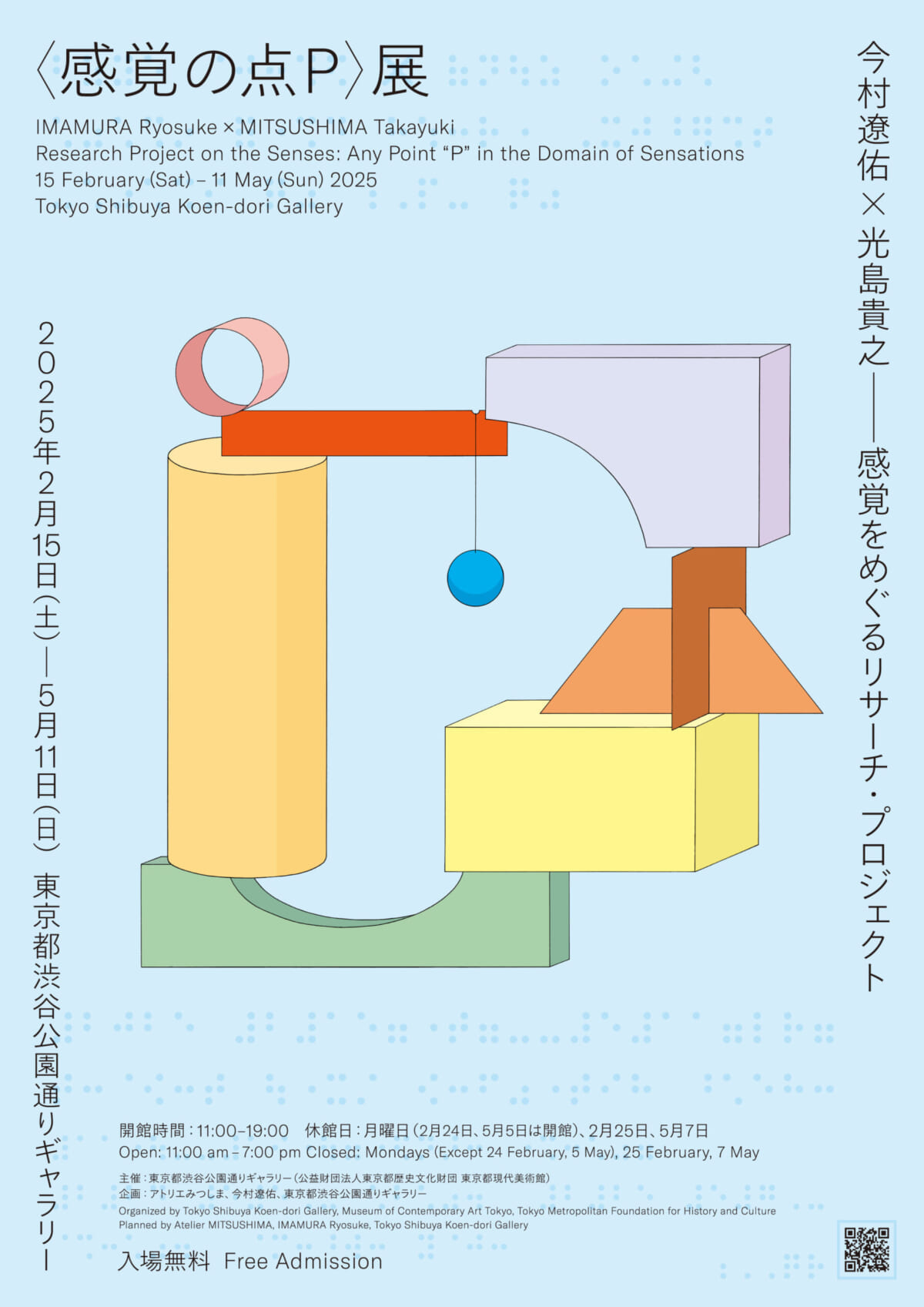

「今村遼佑×光島貴之 感覚をめぐるリサーチ・プロジェクト〈感覚の点P〉展」レポート

街の喧騒の中ではかき消されてしまいそうな、ひそやかな音や光が現れては消える。目を閉じて作品にふれる手がラインを描く。それは、隠れていた存在を明かすようだ。

渋谷パルコ前、すれ違う人でごった返す交差点の向こうにある東京都渋谷公園通りギャラリー。ダイバーシティや共生社会といった大きなテーマを、ささやかでも実感を伴う営みに変えて積み重ねてきたアートスペースだ。この場所で2025年5月11日まで開催されている「今村遼佑×光島貴之 感覚をめぐるリサーチ・プロジェクト〈感覚の点P〉展(以下、〈感覚の点P〉展)を紹介したい。

今村遼佑さんと光島貴之さんはともに京都府生まれ、在住の美術作家だ。今村さんは1982年生まれ、光島さんは1954年生まれ。親子ほどの歳の差があるが、ふたりが並ぶ姿は、お互いに敬意を払いつつも気兼ねのない友達のようだ。

10歳の頃に失明し、全盲となった光島さんは、鍼灸を生業としながら、1990年代からラインテープやカッティングシート、釘などを用いて、自らの身体感覚を投影したさわることでも鑑賞できる絵画や立体作品を制作。作品は東京都現代美術館などにも所蔵されている。

また、2020年には西陣織工場をリノベーションして「アトリエみつしま」を開設。見えない人も見える人もともに作品を展示・鑑賞し、演劇・パフォーマンス、ワークショップなどが楽しめるアートスペースを運営している。

一方、今村さんは、日常の些細な出来事や現象をすくい取り、音や光、匂いなどを用いて、見る人の記憶や感覚に働きかけるインスタレーション、映像や絵画などを制作している。また、「きょうと障害者文化芸術推進機構」(事務局:京都府障害者支援課)が運営する「art space co-jin(アートスペース コージン、以下、コージン)」(京都市)に勤め、障害のある人もない人も誰もが交流できる機会として展覧会やイベント、ワークショップなどを行っている。

二人はこのコージンでの活動で知り合い、今村さんは「アトリエみつしま」がキュレーションする同会場での展覧会に参加するようになった。なかでも、光島さんと今村さんの二人展〈感覚果て〉展(2023年2月18日〜3月19日)は、今回の〈感覚の点P〉展の起点となっている。

アートプロジェクトでは、作品制作の前に、その土地や人などを知るためのフィールドリサーチをよく行う。〈感覚の果て〉展では、2022年、展覧会の半年前から、光島さんと今村さんが行動をともにする中で、互いの感覚の違いを見つめ、往復書簡(ブログ)を交わして言語化するという、広義の「リサーチ」を経て行った展覧会だった。

あるときは、光島さんが今村さんの手がける「インスタレーション」に興味が湧き、「空間表現とは何か?」を知る手がかりとして、「アトリエみつしま」の近所にある大徳寺の石庭を一緒に見に出かけた。またあるときは、子ども時代に遡り、それぞれの記憶の中の感覚について話し合った。このリサーチは、どちらかがどちらかをケアする関係ではなく、美術作家および一個人として、お互いの感覚の違いを興味深く受け取っていくものだった。

その〈感覚の果て〉展を見た東京都渋谷公園通りギャラリーの学芸員、門あすかさんは、「何か一つの答えを目指してリサーチをしているわけでもなく、共同制作を目的としてリサーチを行っているわけでもない。これはなんだろうと疑問を疑問のままに持って帰りました。そして、そもそも答えを出さなきゃいけないのだろうか。わからないことをわからないまま抱えていてはいけないのだろうか」と思い、「この果ての先を見てみたいので、展覧会をやりませんか」と今回の〈感覚の点P〉展を二人に依頼したという。

二人に伴走しながら門さんは「同じ体験をして、違いは違いのままに、自分の中にあるものを掘り下げている。一方的に何かを教えるのでもなく、それぞれに経験したことを引き出し、言葉に置き換えて、それをまた自分に引き戻して、作品がつくられている」と考えた。その細かなリサーチと経緯をあるがままに伝えることで作品の向こう側にあった出来事が鑑賞者にも伝わるのではないかと感じ、今回のプロジェクトをリサーチ+展覧会という形にした。

その途中経過を発表するプレイベント(2024年5月19日〜26日)の中では、参加型ワークショップ《触覚のテーブル》を実施した。

これは、触感の異なる素材を繋いだテーブルマットのようなものにさわりながら、さわり心地や思い出などを語り合うというものだった。ゲストアーティストにアートユニット「L PACK」を招き、全盲の美術鑑賞者・写真家の白鳥建二さんも鑑賞者と一緒に参加した。

こうした、これまでの展示作品やワークショップ記録を含めて再構成されたのが今回の展覧会だ。

また、チラシでは点字を含めて情報保障とデザインが融合したものを作成した。視覚障害のある当事者、印刷デザイナーなどとチームを組み、印刷実験を重ねて実現した。プロセスと時間によって醸成されたプロジェクトなのである。

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)