2025.8.15

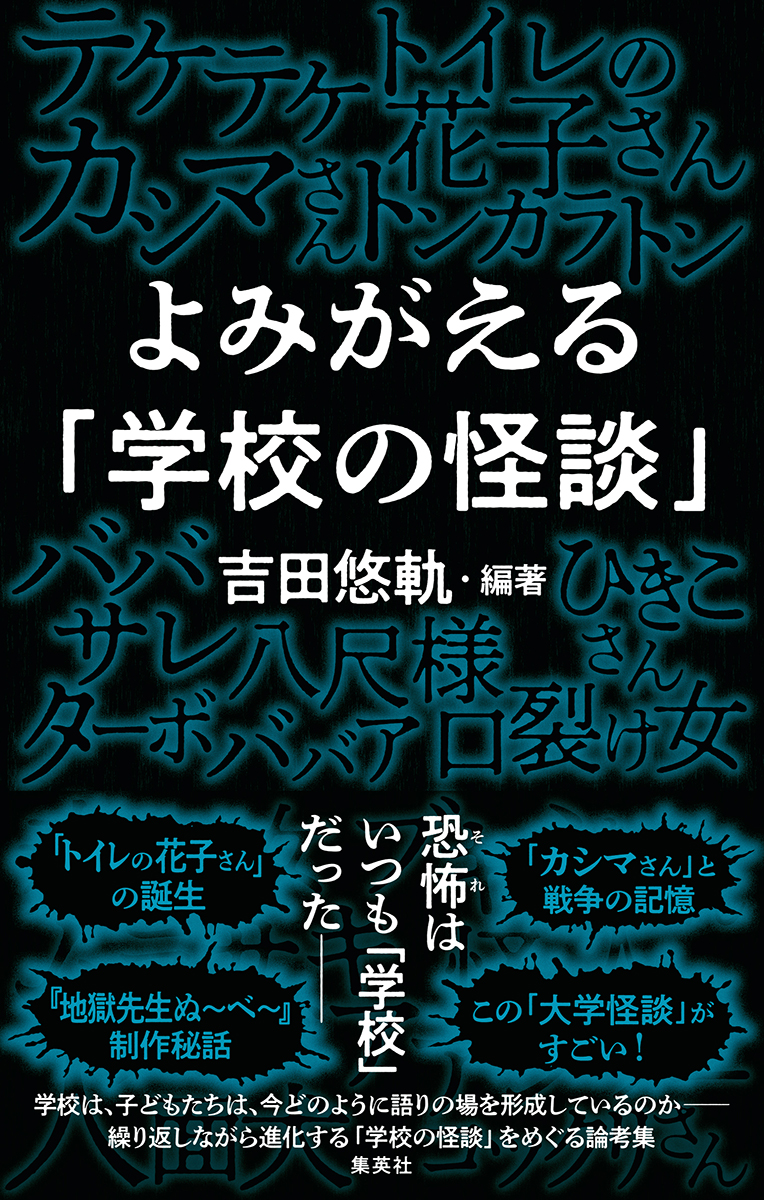

戦後80年、子どもたちの語る学校の怪談に「戦争の影」は残っているのか? 吉田悠軌『よみがえる「学校の怪談」』

「戦争の怪談」を知らない子どもたち

90年代以降、子どもたちが直接的な戦争怪談を語る機会は減っていった。そして講談社版はその性質上、子どもたちからの投稿、もしくは直近の採話でなければ、書籍内で取り上げにくい。または投稿が少ないジャンルの怪談は敬遠されたかとも察せられる。そうなると、子どもたちが『学校の怪談』を読んで戦争怪談を知る機会も減っていく。こうした負のスパイラルができあがっていくことで、学校における戦争怪談はますます減少方向へと舵を切っていくことになる。

社会学者の根本雅也は、雑誌『ムー』の読者投稿欄「ミステリー体験」に寄せられた、戦争にまつわる怪異体験談を調査している。そのデータを参照してみると、2019年末までに投稿された、戦争にまつわる怪談は53件。うち、親族・知人にまつわる怪談を除く「未知」(自分の見知らぬ戦死者)にまつわる怪談は39件。当然ながら戦後の体験談のほとんどがこれに当てはまる。80~90年代の比率が高いものの、2000~10年代の投稿数全体が大幅に下がっているわけではない。ただ注目すべきは、若年層の投稿の著しい下落だ。93年までは14件あった10代読者からの投稿が、それ以降は皆無となっている。

根本は「投稿者の75%近くが1960~70年代の生まれで、それより下の年代の体験談はほぼない」ことについて、「戦争からの時間(とそれに伴う心理的距離)が近くはないが、遠すぎもしない人びとであり、防空壕といった戦争の痕跡やその歴史を語る人びともまだ周囲にいたと予想できる」と分析。

またいくつかの投稿では、一見して戦争と関係ない体調不良などの体験も「戦争を知るであろう高齢者が、場所にまつわる〈戦争の歴史〉を説明する」ことで戦災が因果となる怪談が生成される。「だが、そのような人びとがいなくなる時、原因不明の不調は〈戦争の歴史〉に結び付けられるのだろうか」という。

戦争体験を持つ世代と交流していた子どもたちは、彼らが怪異体験をした(と彼らが思った)時、それを戦災と結びつける説明ツールを持っていた。しかし80年代以降の出生者は、年を追うごとにこの枠から外れていくこととなる。講談社版『学校の怪談』の初代シリーズ刊行時に小学生だった子どもたちは、まさにその分岐に立っていた世代なのだ。

続きはぜひ書籍『よみがえる「学校の怪談」』にてお楽しみください!

恐怖が生まれ増殖する場所は、いつも「学校」だった――。

繰り返しながら進化する「学校の怪談」をめぐる論考集。

90年代にシリーズの刊行が始まり、一躍ベストセラーとなった『学校の怪談』。

コミカライズやアニメ化、映画化を経て、無数の学校の怪談が社会へと広がっていった。

ブームから30年、その血脈は日本のホラーシーンにどのように受け継がれているのか。

学校は、子どもたちは、今どのように語りの場を形成しているのか。

教育学、民俗学、漫画、文芸……あらゆる視点から「学校の怪談」を再照射する一冊。

書籍の詳細はこちらから!

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)