2025.8.15

戦後80年、子どもたちの語る学校の怪談に「戦争の影」は残っているのか? 吉田悠軌『よみがえる「学校の怪談」』

本書の第2章「学校の怪談と戦争の影」より一部を抜粋してご紹介します。

戦後80年、記憶をとどめる人々がいなくなると、学校の怪談からも戦争の影は消えてしまうのでしょうか。

学校で初めて出会う「戦争」

少し昔の怪談には、落ち武者や旧日本軍の兵士がよく出てきたものだ。

現代人とかけ離れた格好をしている彼らは、一目で「幽霊」と判別できる便利な表象だった。さらに便利なのは、彼らがいちいち来歴を説明しなくても、悲惨な死を遂げたのだろうと予測できる点だ。

怪談が語られる時、しばしばその背景として負の歴史が求められる。落ち武者と旧日本兵が象徴する負の歴史とは「戦争」だ。この意味でも、彼らはただ登場するだけで怪談を成立させてくれる存在だった。

しかし落ち武者の霊にまつわる怪談は、近年ほとんど聞かなくなっている。世代が降くだるにつれ、特に子どもたちや若者の語りから、あれほど登場してきた落ち武者が姿を消しているようだ。

これにはテレビ時代劇の凋落が影響しているのかもしれない。日常的な接点がなくなることで、表象イメージとして表れにくくなるのは自然なことだ。噂としての怖い話を語りあう時、または自身が不可思議な体験をした時、接続されるのは身近で想像の及ぶ範囲のイメージである。

似たことは旧日本兵についても言える。もちろんここで示される「戦争」とは第二次大戦、アジア・太平洋戦争における日本軍のことだ。

子どもたちが学校で語る怪談において、戦争の影はかつて重要な位置を担っていた。

戦争とは、学校で子どもたちが最初に触れる負の歴史である。

ほとんどの日本人にとって、第二次大戦、アジア・太平洋戦争の歴史を知るきっかけは、小学校教育となるだろう。それは一面において、子どもたちが悲惨かつリアリティを伴う「死」に触れる経験だとも言える。

まず子どもたちが教えられるのは、海外の戦地における兵士間の戦闘というより、日本国内で巻き起こった惨状だ。各地での空襲、広島・長崎への原爆投下、沖縄の地上戦、傷ついた復員兵たち……。またそれらの教育が行われる学校こそが、戦争被害を受けた現場そのものだったりもする。学校に防空壕があった、空襲の犠牲者を安置する場所だったとは、よく耳にする言説だ。

子どもたちが語るいくつかの怪談には、ちらほらと戦争の影が見え隠れしていた。それはなにも旧日本兵の幽霊、戦災犠牲者の霊など直接的な怪談に限らない。ぼんやりとした人影を見た、突然の体調不良に襲われたといった、一見すれば戦争とは関わりのないようなことでも、不可思議な現象への説明ツールとして「戦争」が使われることが多かった。さらに言えば、今では戦争と無関係とされる都市伝説のキャラクターたち——カシマさんやテケテケなども、戦争に結びついた存在として語られることがあった。

ただ当然ながら、終戦から時代を経ていくにつれ、その直接的な影響力は弱まっていく。子どもたちの怪談に限らずとも、世間一般において戦争絡みの怪談が減少しているのは明らかだ。「学校の怪談」とはジャンルの異なる「実話怪談」についても、まったく同様の傾向が見られる。

もはやアジア・太平洋戦争という歴史は、怪談の背景としての役割を終えてしまったのだろうか? それを考えるためにも、これまで子どもたちの怪談において戦争がどのように扱われてきたかの具体例を見ていくこととしよう。

松谷みよ子『現代民話考7 学校』では、「軍隊・戦争にまつわる学校の怪談」という一節が設けられ、28話の事例が紹介されている。明治期の話、校庭が墓地だった話なども含まれるが、第二次大戦以降の学校にて囁かれた怪談に限っても、20話超となる。

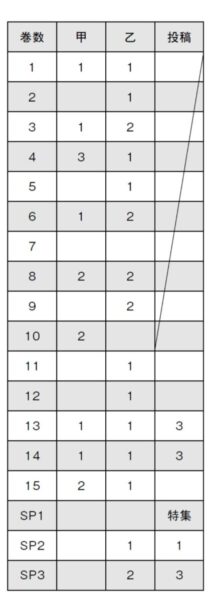

松谷を中心とする「日本民話の会」メンバーが編著者となった『学校の怪談』ポプラ社版も見ておこう。このシリーズ(以下、ポプラ社版)は1991~94年にわたり、1~15巻およびスペシャル1~3巻が刊行されたが、ほぼ全巻にわたって戦争怪談が採録されている。ただし、空襲などの戦災・徴兵・兵舎にまつわる過去といった直接的に戦争が影響する話(甲群とする)だけでなく、戦時下や終戦直後の疎開・食糧難などを背景としつつも直接には戦争が影響しない話(乙群とする)があるため、2種類に分けたほうがより正確だろう。

これを踏まえた上で集計した結果は次の通り。

ポプラ社版は巻ごとに通学路や学校行事などテーマが設けられるが、それでもなるべく各巻(だいたい10~15話収録)に戦争怪談を入れていたような編集方針が窺える。また著者について甲群は望月新三郎が、乙群は松谷みよ子が多い印象である。

ただこれは本文に採用された話のみだ。11巻からは「〇〇通信」といった読者投稿コーナーが始まり、子どもたちからの短文投稿が毎回大量に掲載される。しかしこのコーナーには、戦争怪談はほとんど見られない。スペシャル1巻では例外的に戦争にまつわる投稿を多くまとめているが、その他の例では、いずれもほんの短い言及があるのみだ。つまり著者たちがそれまで採集してきた戦争怪談を多く載せているのに比べ、当時の子どもたちの生の声となると、それが極端に減少する。

では常光徹・編著『学校の怪談』講談社KK文庫版シリーズ(以下、講談社版)にて、戦争と学校が結びつく怪談がどれほどあるのか調べると、これもまた意外なほどに少ないのだ。

同シリーズは1990年代、2000年代、2010年代の3期に分けられる。①無印版1~9(1990~97年)および読者投稿の文章を集めた『赤本』『緑本』(いずれも95年)、②『新・学校の怪談』1~5(2005~2009年)、そして③『学校の怪談』「A」~「E」(2010~2014年)である。

まず①無印版については、戦争怪談は1・2・3巻という最初期に各1話ずつのみ。

1巻「歩く兵隊」=沖縄激戦地の小学校にて、校庭を兵士の隊列が歩く姿が目撃される。

2巻「赤いツバキ」=爆撃で死んだ少女の慰霊のため白い椿を植えたが、なぜか赤い花が咲く。

3巻「古電話」=電話線が繋がっていない古電話から空襲警報が聞こえる。

この3話は明確な戦争怪談(甲)だ。しかし4巻以降から戦争にまつわる話は登場しなくなる。また『赤本』『緑本』では読者投稿を1000通以上紹介しているものの、戦争系は2話のみ。いずれも学校以外の場所を舞台とした『緑本』で、戦災関連の死者の霊が出る話(甲)である。

②『新・学校の怪談』シリーズでも、やや戦争に関連する怪談が2話に留まる。

1巻「すれちがいざま」=旧日本兵の幽霊らしきものとすれ違う話(甲)。

3巻「ゆうれい校舎」=旧校舎にて、教師の霊が空襲で死んだ生徒たちへ授業を行う(甲)。

③の「A」~「E」シリーズでは計3話。

「A」巻「肝だめし大会」=肝試しにて、兵士の霊が出るという噓が現実化する(乙)。

また「A」巻・「C」巻には、旧日本兵の隊列、戦災の死者が行進する非常に短いエピソードが2話収録されている。典型的な戦争怪談(甲)ではあるが、物語というより単発的な情報に近い。

講談社版『学校の怪談』全体の総話数からして、戦争怪談の比率の低さは驚くほどだ。

もちろんこれにはいくつかの理由が考えられる。一つには、選者による編集方針も関わっているかもしれない。反戦思想の強い松谷みよ子にとって、戦争関連の逸話収集は『現代民話考』の重要な位置を占めている。以下は私の憶測となるが、日本民話の会によるポプラ社版にも、こうした編集方針は影響していただろう。また常光はポプラ社版にも中心メンバーとして参加しているが、講談社版ではそれとの差別化を図るため、あえて戦争怪談を少なくした可能性もある。

それ以上に大きいのは、年齢層と時代区分の幅だ。『現代民話考』およびそれに類する収集では、幅広い年齢層の読者が、数年から数十年単位まで過去に遡り、人生の中で聞き及んだ話を投稿する。ポプラ社版でも投稿の採用ではなく、著者たちが長年にわたり採集した話を収録している。一方、講談社版は、当時の小学生がリアルタイムで知った怪談の投稿が軸となる。時代が降るにつれて、戦争関連の話題の比率が下がっていくのは仕方のないことだろう。繰り返しになるが、ポプラ社版でも投稿コーナーとなると戦争怪談が激減している。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)