2025.10.31

自分の中にある「弱さ」を大切にしたい――ライター・近藤雄生さんが読む『相談するってむずかしい』

近藤雄生さんのご自愛習慣:我慢しない

「自分を大切に扱う」ための習慣は? と改めて考えてみると、そんなに意識していることはないかもなあ、というのが正直なところである。でも何か、無意識であれやっていることがあるとすれば、それは「我慢しない」ということかもしれない。つまり、食べたいものがあったらあまり我慢せずに食べる、休みたくなったらひとまず休む、といったことだ。

ただ、本当に一切我慢せずに心のままに生きてしまえば、おそらくすぐに体調を崩し、お金がなくなり、生活は破綻する。「基本的にはちゃんとしておく」というのが前提である。自分は、学生を終えると就職はせず、その後5年ほども海外を旅して暮らすなどしていたので、そこだけ話すと大胆で自由な人間だと思われがちだが、そんなことは全くない。小心者で、良くも悪くもあまり大きな逸脱はできず、どちらかと言えば自分で自分をしばってしまう方である。そしていろいろ気にした結果、すぐにストレスをためるので、あえて、我慢しないことを意識して、自分を労わろうとしているといったところだ。

この「我慢しない」を、さらに少し発展させると、うまくいかないことや納得いかないことがあった時に、言い訳をする、悪態をつく、人のせいにする、といったことも含めていいように思う。もちろん、それを外に向けてやってしまうとややこしくなる可能性が高いので、基本的には自分の中で、頭の中で、ということだけれど、頭の中で独り言的に、悪態をついたり、全く〇〇のせいで……などとひとまず言ったりしてみると、気持ちが収まることは少なくない。そしてやはりこの場合も、すべてを他者のせいにしていいということではないのは前提として。

ただ一方で、自分が抱えている問題について、「社会のせいかもしれない」と考えてみることは、時にとても大切だと思う。生活する上で困難がある時、それは自分の問題だ、自分が悪いのだ、と考える向きが日本では強いように感じるが、原因のすべてが本人に帰せられるべきことなど、決して多くはないはずだ。我慢が大切な場合もあるけれど、我慢を美徳と考えすぎると、社会にある問題を見逃すことにもなってしまう。もちろん、例えば生活上の様々な問題を外国人のせいにしたりするなど、安易なスケープゴートを見つけて留飲を下げる、といったことはあってはならない。そういう形で他者や他の集団に責任を転嫁するのは全く違うと急いで付け加えなければならないが、私たち一人ひとりが抱えている問題のほとんどは、いまの社会の構造やあり方とおそらく密接に関わっている。だからこそ、私たちの誰にとっても、政治に目を向け、社会の仕組みに関心を持ち、そこに自らも関わっていくことが大切なのだ。人と相談することも、その大切な一歩になるのかなと思う。

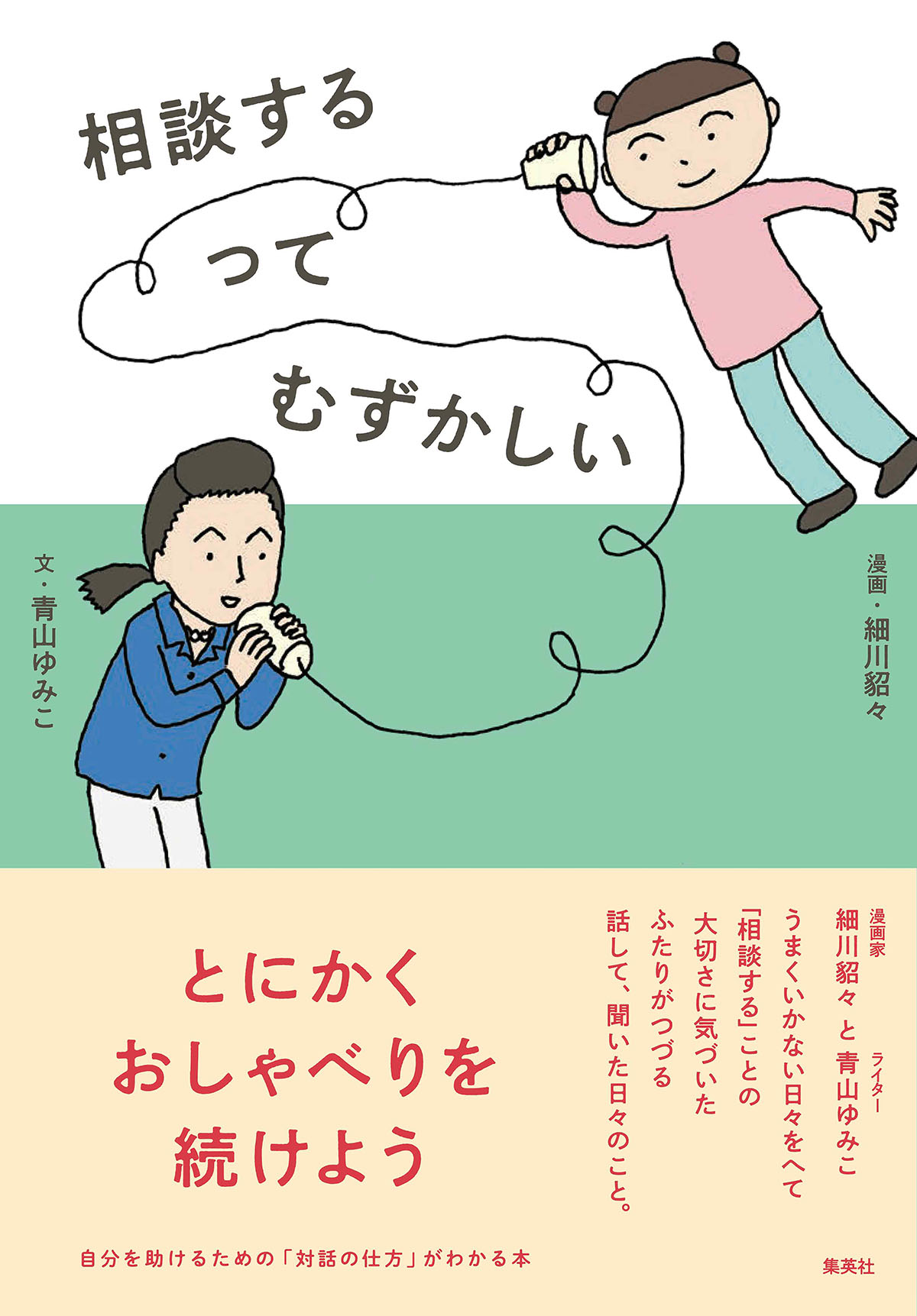

『相談するってむずかしい』好評発売中!

発達障害による困りごとや、生きづらさを語り合う場を主宰する細川貂々と、心身の不調をきっかけに、目的を持たない対話の場を作った青山ゆみこ。

オープンダイアローグや当事者研究など、話す/聞く場の実践を通して、「相談する」ことの大切さに気づいたふたりがつづる、話して、聞いた日々のこと。

書籍の詳細はこちらから!

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)