2025.6.26

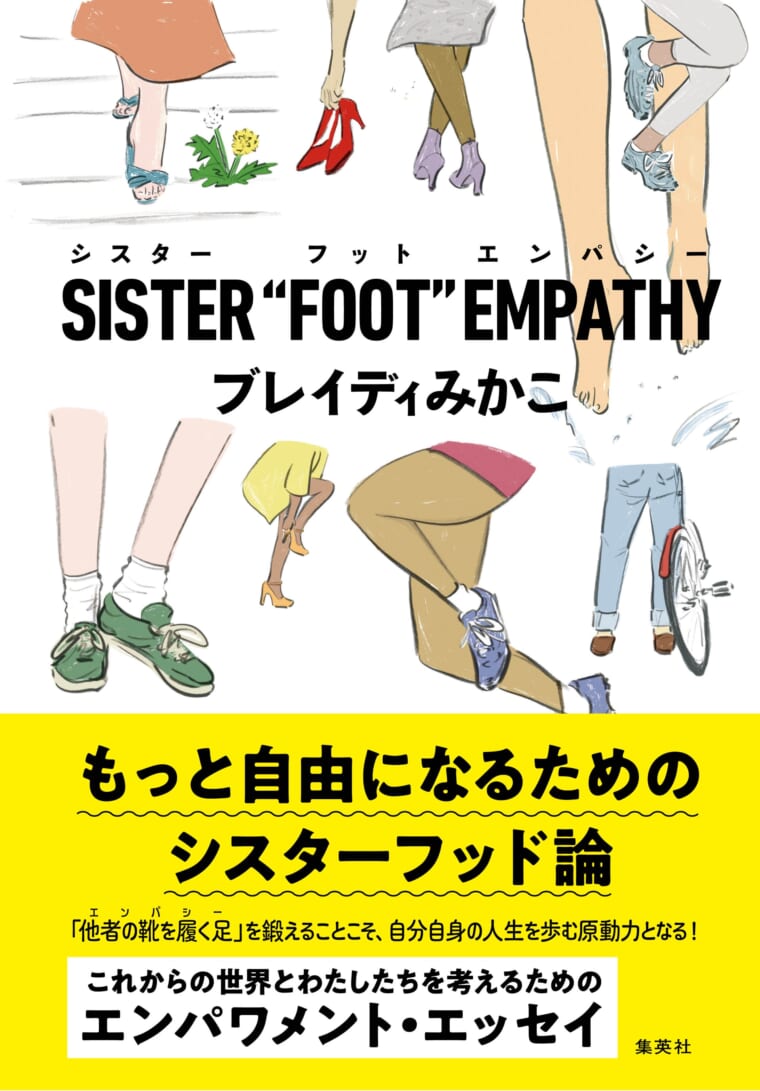

“イズム”をうまく扱えない人に対しても「いけるいける!」みたいな感じでそばにいてくれるのがブレイディさんらしい――【ブレイディみかこさん×西加奈子さん『SISTER“FOOT”EMPATHY』発売記念対談/前編】

「ヘコヘコしてるけど全然言うこと聞かへんやん」みたいなフェミニズムもあるんじゃないか

ブレイディ 西さんはしばらくカナダに住んでいて、最近日本に帰ってきたんですよね。色々と感じることもあるのではと思いますが、どうですか?

西 日本で若い女の子と久しぶりに会った時、みんなが保守に戻っているように見えて驚いた記憶があります。勝手に「フェミニズムで若い女の子たちは変わったんだ!」と思っていたんですが、ルッキズム的にも、より細く、より可愛く、という感じが、私たちが若かった頃より強くなっている気がしました。

そこには、もちろんSNSの影響もあるけれど、保守的にならざるを得ない状況があるんですよね。80年代に尾崎豊が盗んだバイクで走り出せたのは、経済が好調で、不良になっても戻る道があったからです。今の若い女の子は良い時代を知らなくて、給料も安くて、最低の経済状況が続いている中を生きているから、絶対に失敗できない状況なのじゃないか。だから彼女たちの、「誰かに選ばれるためのかわいい姿」にも、ポリティクスが関係しているんじゃないでしょうか。

ブレイディ 本当にそうですね。

西 今思うと本当にステレオタイプな考え方だったん思うんですけど、私は目がものすごく大きくてとにかく細くてかわいい、日本のアニメのキャラクターにどうしても馴染めなかったんです。それを見ながら、「海外では強いディズニープリンセスも登場するし、がっしりした一重のアジア系女性が出てくるアニメも増えてきているのになー」といつも思っていたんです。

日本に帰ってきてからアニメ好きの友達とこの話をしたら、そうじゃないんだと言っていました。「あどけなくて、細くて、声がかわいい子たちが強くなるということに、勇気をもらえるんだ」と。

その友達、すごく細くて小さくて、いわゆる女の子らしい女の子として、ずっと男性に恐怖を感じながら生きてきたらしいんです。男性に強い態度を取って仕返しに遭うくらいなら、「ごめんなさい、すみません」と言いながら下に見られた方が自分は安全に生きてこられたんだと言っていました。だけどモヒカンにしたりタトゥーを入れたいわけではない。彼女の話を聞いて、彼女や彼女のような女の子たちが、なりたい自分のままで強くなっていくことが大切なんだと思いました。

最近、『サブスタンス』って映画が話題になっていますよね。その監督のコラリー・ファルジャの長編デビュー作の『リベンジ』を最近観たんです。

ブレイディ どんな映画なんですか?

西 昔のホラー映画だったら真っ先に殺されるようなセクシーな女の子が主人公なんです。大きなかわいいピアスをつけて、金持ちの愛人の彼と砂漠にある別荘にやってくる。ばんばんセックスするし、途中からやってきた愛人の男友達にも媚態を見せるようなキャラです。それから主人公は愛人たちから性被害を受けて殺されかけるんだけど、男たちに復讐をするんですよ。その、大きなかわいいピアスをつけたままでガンガン男たちを殺戮する。しかも、暗殺のプロではないから戦い方もリアルで、とても痛快でした。

ブレイディさんは『SISTER“FOOT”EMPATHY』の中で、ヘレン・ミレンが普通の中年女性の姿で主役を演じる刑事ドラマについて書いていますよね(「世界は広いぜ、シスターズ」)。それを読んで「素晴らしいな」と思ったし、日本のアニメや『リベンジ』にも、同じように勇気をもらう女性がたくさんいるのかもしれないと考えました。

あと、私はこの本で「bimbo」という言葉をはじめて知りました(「シスターフッドのドレスコード」)。もともとは「外見はいいが知性のない女性」といった女性蔑視的な意味の言葉でしたが、あえて自分たちで名乗ることでミソジニスト的な文脈から言葉を取り返そうとしているんですよね。bimboの新しい定義として「胸を出すのが好きな左派」と紹介されていて、すごくいいなと感動しました。誰でも、なりたい自分でいれたらいいですよね。

カナダにいた時、本当に楽だったんですよ。友達になる女の人たちは体毛ボーボーで楽しそうにしてるし、どんな年齢でも体型でも好きな水着を着ていて、憧れたんです。

ブレイディ 西洋に憧れて飛び出す女性たちには、やっぱり日本ではちょっといづらい部分を感じていた人が多い気がする。実際にこっちに来ると楽な部分がたくさんあって、すっぴんでそのへんぶらぶらしたり、パジャマみたいなだらけた格好で買い物行ったりしても変な目で見られない。逆に言うと、日本ではそうしたことがしづらい。

西 そう。それでカナダでは「私もそういうタイプの人間なんだ! えっへん!」と思って過ごしていたんですけど、日本に帰ってきたらあっという間にまた日本に染まって。自分の体を気にせず過ごすことができなくなりました。そして、それも私なんですよね。カナダに行って「こうありたい」と思う自分も私だし、でも日本に戻ってきたらそんなものをすぐに捨ててしまう、とことん環境に左右されてしまうのも自分。

この経験を通じて、今は改めて、そもそも自分がどうしてあんなに欧米に憧れていたのかを考えているところです。そこから派生して、もしかしたら日本ならではの、じとっとした暗いフェミニズムもあるんじゃないか、とも考えはじめています。ウーマンパワー全開みたいな生き方とか、女性の90%がストライキに参加したというアイスランドの「ウィメンズ・ストライキ」のようなことができたら最高ですけど(「女たちのストライキ —みんなでやっちゃえ!—」)、日本人女性が出来る、もっとぬるっとした、「ヘコヘコしてるけど全然言うこと聞かへんやん」みたいなフェミニズムも立派なフェミニズムなんじゃないかって。

もちろんそれだけじゃなくて、おっぱい出すフェミニズムでも、保守的なおばあちゃんのフェミニズムでもいいし。それぞれがそれぞれのやり方で連帯することができるんじゃないかと考えていたところでこの本を読んだので、ものすごく嬉しかったんです。

「搾取」→「ぼったくられてる」。地べたの言葉に言い換える大切さ

ブレイディ 少し前にある大学の先生と話している時に話題になったんだけど、西洋のほうが日本化している側面もあるんですよね。まず、アニメがすごく流行している。私が住んでいるブライトンみたいな小さな町だと、個人書店や県内に数店舗といった小規模のチェーン店はあるけど、大きな書店チェーンは15年前くらいに軒並み潰れてしまいました。最大手のウォーターストーンズという書店がひとつ残っているだけなんだけど、そのウォーターストーンズの売り場も様変わりしています。以前はヤングアダルトや子ども向けの本を置いていたスペースが、半分くらいアニメコーナーになっている。

日本の小説も人気です。今、イギリスでは柚月麻子さんの『BUTTER』がめちゃくちゃ売れていて。バターのパッケージみたいな装丁のあの本が、書店にずらっと並んでいるのをよく目にします。

柚月さんだけではなくて、表紙に猫とカフェと自転車が描かれたようなほっこりした感じの小説も人気。ずいぶん日本っぽい表紙の本が山積みになっているなと思って手に取ったら日本の作家だったので驚いたりして。『BUTTER』とそのほっこりした本っていうのも、また両極端ですよね。

西 たしかに。ブレイディさんから見て、どうしてそれらの本が多くの人に読まれていると思いますか?

ブレイディ 『BUTTER』はフェミニズムの文脈で手に取る人が多い印象です。韓国の小説『82年生まれ、キム・ジヨン』(チョ・ナムジュ 河出書房新社)は日本のみならずイギリスでもヒットしましたが、その時と近いものを感じます。

韓国や日本の現在のフェミニズムって、イギリスの若いフェミニストからすると、たぶんテーマがお母さんたちの時代の問題設定に感じたりするんじゃないかな。でも、今はかえってそれを求めている人が多いんだと思う。今はマノスフィアやインセルの問題があり、女性たちがネット上で日々暴力的な攻撃にさらされています。フェミニズムが後退しているという危機感は大きい。だから、ものすごく先進的で学術的な尖ったフェミニズムよりも、ぐっとくる人が多いんじゃないかな。はるか昔に乗り越えてきたはずのことが、意外とそうではなかった、私たちもここにいると感じているんだと思います。

一方で、ほっこりした本が読まれるのもわかります。イギリスだと、政治的じゃないジャンルの本って意外とないんですよね。YA(ヤングアダルト)とか、子どもの本でもポリティカルなメッセージが混ざってるものが多い。みんな必ず社会的なことや時事的な話題に触れるから、それがまったくなくてひたすら癒される作品って珍しい。SNSとかで日常が政治的になりすぎているから、ほっこりした本を求めるんじゃないでしょうか。

実際、政治性とまったく政治的じゃないものはどっちも必要というか、私たちの生活には両方ありますよね。シスターフッドも同じ。「政治的じゃないものはダメ」ではなく、政治的に尖って議論する時もあるけど、女性同士が「生理になって生理用品が買えないと困るよね」みたいに、日常の場面でわかりあう感覚もある。そうしてシスターフッドという言葉のそもそもの意味を思い出す、立ち返る機会がもっとあればいいと思います。

ポリティカルな部分と日常を両立させるのは難しい。でも、私たちは両立させて生きていますからね。両方あって人間。私だってすごく政治的な話も書くけど、別にそれだけで生きているわけじゃないし。

西 そうですよね。ブレイディさんの本はいつも、そのことを思い出させてくれる気がしています。

フェミニズムって言葉は、良い意味であれ悪い意味であれ日本でも大体の人が知っていると思うんです。でも、シスターフッドって言葉を知らない人はまだたくさんいるんじゃないでしょうか。だけど言葉を知らない人でも、日常的にシスターフッドな行動をしています。私は習い事をしているんですけど、その場に誰かが子どもを連れてきたら、自然と順番に面倒を見るんですよ。これもシスターフッドじゃないですか。

ブレイディ 絶対そうですよね。

西 そのことを、ブレイディさんは「それ! 今やってるそれがシスターフッドやで!」って教えてくれる。シスターフッドっていう言葉は昔からあったはずなのに、すごくポリティカルな、インテリっぽい言葉になっちゃっている状況があるけど、それを取り戻す感じ。「地べた」ってずっとおっしゃっているけど、本当に隣に座って話してくれている感じというか。

言葉をどんなふうに使うかってとても大事ですよね。たとえば「搾取」という言葉。文芸業界にいたりフェミニズムの勉強をしていると当たり前に「それ、搾取されてるよ」とか言うじゃないですか。私もあたかも昔から知ってましたみたいな顔で喋っているけど、でも実際はお恥ずかしいことにほんの数年前まで知らなかった。

「搾取されてるってどういうこと?」っていう子、たくさんいると思うんです。そこでブレイディさんは、「ぼったくられてる」という表現を使う。そうすると、それがダメなことだってわかる。そうやって間口を広げていくべきなんだなと、この本を読んで思いました。

ブレイディ これが文芸誌の連載だったら、言葉を言い換えようと考えることなく専門用語を使っていたかもしれません。でも女性誌だったから、その書き方ではダメかもしれないと思って、探り探り進めました。「もう少し説明を加えますか?」と校正で提案されて修正したり、実感的にわかってもらうために自分の体験を加えたり、言葉を言い換えたり。そうした試行錯誤が、『SISTER“FOOT”EMPATHY』の書き方につながっていると思う。だから西さんにそう言ってもらえると、『SPUR』に連載していてよかったなと思えます。

後編に続く

1,760円(税込)/集英社

●アイスランド発「ウィメンズ・ストライキ」の“共謀”に学ぼう

●シスターフッドのドレスコードはむしろ「差異万歳!」

●完璧じゃないわたしたちでいい

●シスター「フット」な女子サッカーの歴史

●オンライン・ミソジニーをボイコットするときが来た

●歴史から女性たちを消させない

●バービー、シンディ、そしてリカ

●焼き芋とドーナツ。食べ物から考える女性の労働環境

●街の書店から女性の歴史と未来を変える

●古い定説を覆すママアスリートの存在

……etc

雑誌『SPUR』での連載3年分に、新たに加筆修正を加えたエッセイ39編を収録。

わたしたちがもっと自由になるための、新時代シスターフッド論!

書籍の詳細はこちらから

新刊紹介

-

真夜中のパリから夜明けの東京へ

2025/11/26

-

歩いて旅する、ひとり京都

2025/10/24

-

粋 北の富士勝昭が遺した言葉と時代

2025/11/26

-

ちゃぶ台ぐるぐる

2025/11/6

よみタイ新着記事

-

- 連載

- 1/15

平成しくじり男

大ヒットアニメ『天気の子』は「池袋素人童貞モノ」の歴史を継承している?!【平成しくじり男 第6回】

-

- 連載

- 1/13

ヘルシンキ労働者学校——なぜわたしたちは「ボーダー」を越えたのか

40歳でも、小さな子どもが2人いても、フィンランドでは外国人にも機会がある(第3回 後編)

-

- 特集

- 1/11

語らないという選択――レディー・ガガが引き受けたもの【社会に言葉の一石を。もの言う女性アーティスト特集 第4回】

-

- 連載

- 1/10

人生競馬場

「成り上がり」と「アイドル的人気」で競馬界を塗り替えたオグリキャップ【人生競馬場 第6回】

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)