2025.3.29

小説家デビューは「受験勉強」で攻略できるのか?【小川哲×佐川恭一 学歴対談・後編】

作家になるための合理的な戦略

小川 僕も似たような感じだったのでその気持ちはよくわかります。僕は大学の先生になろうとしたけど、いまの研究者は会社員的で大変そうなのでやめました。残された道は専業作家になることしかない。じゃあどこの文学賞に応募しようかと僕の好きな純文学系の文学賞をネットで調べてみると、歴代受賞者の名前のリンクが真っ赤だったんですよ。

佐川 わかりますわかります!(笑)リンクがなくて赤くなってるんですよね。つまりその後の目立った活躍がないという。

小川 そう。もちろんリンクが青くなっていて、華々しい成功をおさめている人もいました。でも1冊も本を出せていない人がほとんどで。だから、「専業作家になる」という目標を持っていた僕の選択肢から、純文学系の文学賞に応募することはすぐに消えました。調べていくと、ハヤカワSFコンテストは受賞作品が必ず本になっていることに気づきました。さらに当時は長らく休止したのちに再開した直後だったので、最終候補に残った作品までみんな本になっていたんです。しかも純文学系の文学賞は応募総数が2000篇なのに対して、ハヤカワSFコンテストは400篇とかそれくらい。確率やその後の人生を考えたら絶対にこっちだろ、と。もちろん、SFが一番好きだったから、というのが大きいんですけど。

佐川 ちょっと合理的過ぎますよ! さすが東大現役合格やな……(笑)

小川 結局、僕も受験のときの考え方が抜けていないんでしょうね。大学に入ってからしばらく岩波文庫の海外文学を1日1冊読むことを日課にしていましたが、あれも赤本で過去問を解くみたいな感覚でした。自分には教養がないことがわかっていたので、読みたい小説じゃなく古典と呼ばれる名作を主観を入れずに読んでいこうと考えたんです。

佐川 受験で言えば基礎固めですね。僕が女の子に気に入られたくて105円の本をがむしゃらに読んでるときに、そんなまともなことしてたんですか(笑)。

小川 だけど、そのときの経験はいますごく役に立ってますね。それは面白い本に出会えたからというよりも、読むのがキツい小説の文章をたくさんストックできたからです。古典的な名作のなかにも途中で読む気が失せる作品はいくらでもあるんですが、そういう小説はいわば反面教師になるんですよ。そういう文章を書かなきゃいいわけなので。

佐川 やばい。ちょっとスタンスが違いすぎる……これが直木賞を獲れる人間の知略か(笑)。

佐川恭一は純文学なのか? それともエンタメなのか?

小川 僕は小説を改稿するときが一番受験のときの気持ちを思い出します。受験勉強って苦手な部分を徹底的にテコ入れする作業じゃないですか。小説もそうで、書き終わったあとにまずは自分が読み返したくないところを直すんですよね。うまく書けなかったという自覚があるから読みたくもないんだけど、それでもそこに向き合わなきゃいけないのは受験と同じだと思います。

佐川 それはわかりますね。僕もうまくいかなかったところを集中的に直します。全体の質を上げるには避けられない作業ですもんね。受験でもそうしないと点数は上がらない。

小川 小説はもちろん勉強してどうにかなる部分ばかりじゃないんだけど、自分で課題を決めて努力することで上達するところもたくさんあるんです。そのときに受験勉強で培った知見やメンタルは武器になるはずです。

佐川 確かに、パッションだけで書いててもどうにもならんという面はありますよね。最低限このレベルの技術はないと厳しいみたいなラインはありますから。いまさら僕が言うのもなんですが、本気で専業作家を目指すなら純文学かエンタメの賞かを決めるところから合理的に考えないといけないのかもしれません。

小川 ちなみに佐川さんはエンタメ作家なのか純文学作家なのかどっちなんでしょうね。純文学に対する憧れがあるのはよくわかるけど、いまの純文学の枠組みにはおさまらなそうだし。かといってエンタメでもない。

佐川 何の作品だったか忘れましたが、友人の町屋良平さんに「僕はこれ純文学のつもりで書いてます」と言ったら「嘘でしょ? これがエンタメじゃなかったら何がエンタメなんですか」と笑われました(笑)。

小川 『学歴狂の詩』に出てくる遠藤みたいなキャラクターは純文学的ですよね。遠藤だけじゃなくて、この本に登場する人物たちの生き様は純文学そのものなんですよ。

佐川 たぶん僕の作品は純文学とエンタメのどっちでもあるというか、その中間にあるんですかね。

小川 純文学の人が読んだらエンタメだと言い、エンタメの人が読んだら純文学だと押し付け合いが起きている(笑)。個人的には、純文でもエンタメでもなく、「学歴小説」だとしか言いようがないと思いますよ、僕は。

佐川 どっちでもなかった(笑)。

小川 佐川さんのなかでは文学に対する想いと学歴に対するオブセッションが分かちがたく密着してるんですよ。確かに6年前に僕は「学歴の話を書き続けた方がいい」と言いましたが、僕が言わなくても佐川さんは書いていたと思います。『ゼッタイ! 芥川賞受賞宣言』なんて学歴的認知によって書かれた作品だったし。

佐川 確かにあの作品は、学歴を文学賞に置き換えて書いたものですね。

小川 だから何を書いても受験や学歴の話がベースになるんだと思います。前編でも言いましたが、受験というカルトはみんなが一時期ハマって大学入学とともに抜けていく宗教なんです。でも、佐川さんのような人はあまりに長時間浸かり過ぎたせいで抜けきれずに現在に至る。その視点で書く文学は佐川さんにしか表現できないものだから、誰に何を言われようと今後もその路線で面白い作品を書き続けるんじゃないかなと思います。

佐川 ありがとうございます、頑張ります! 小川さんの合理性を真似するのはかなり難しいって今日わかったので、無理のない範囲で取り入れつつがむしゃらに書き続けていきます(笑)。

(*2025年2月22日収録)

【凹沢みなみ 紹介マンガ(3月25日配信)】 「神戸大学以上の学歴の女性」としか結婚しないと決めた東大文一原理主義者

【ナツ・ミート 書評(3月26日配信)】灘中高→4浪で東京都立大のナツ・ミートが『学歴狂の詩』を読み解く

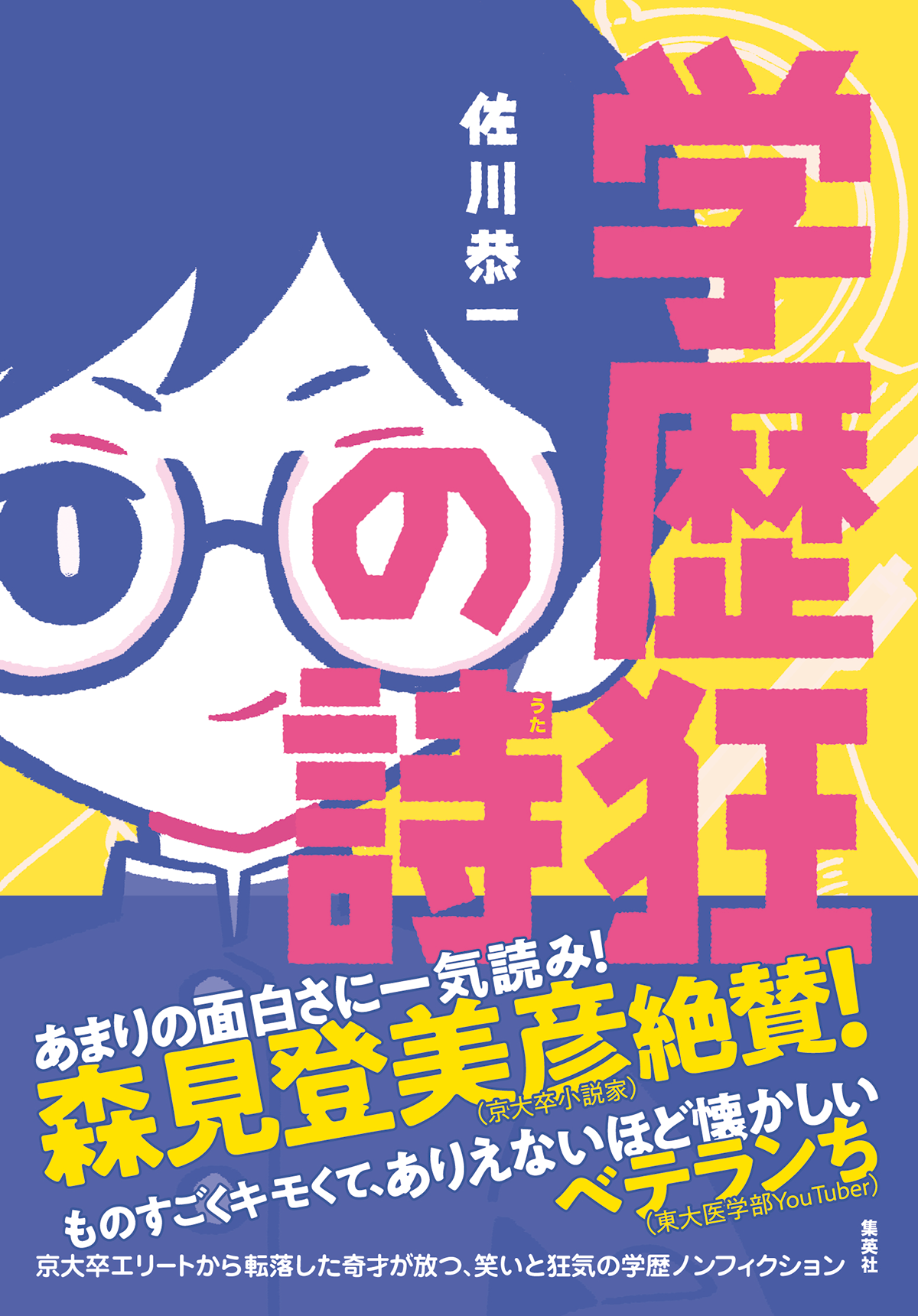

大好評発売中!

あまりの面白さに一気読み!

受験生も、かつて受験生だった人も、

みんな読むべき異形の青春記。

——森見登美彦さん(作家・京大卒)

佐川さんが受験・文学賞・非モテの周りをぐるぐるぐるぐる回り続けて飛び散った汗が、鋭利な文体に照らされ、さまざまな色に光るのを眺めることでしか得られない何かが、確実にあるのだ。

——金子玲介さん(作家・慶應大卒)

ものすごくキモくて、ありえないほど懐かしい。

——ベテランちさん(東大医学部YouTuber)

なぜ我々は〈学歴〉に囚われるのか?

京大卒エリートから転落した奇才が放つ、笑いと狂気の学歴ノンフィクション!

書籍の詳細はこちらから。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)