2025.7.4

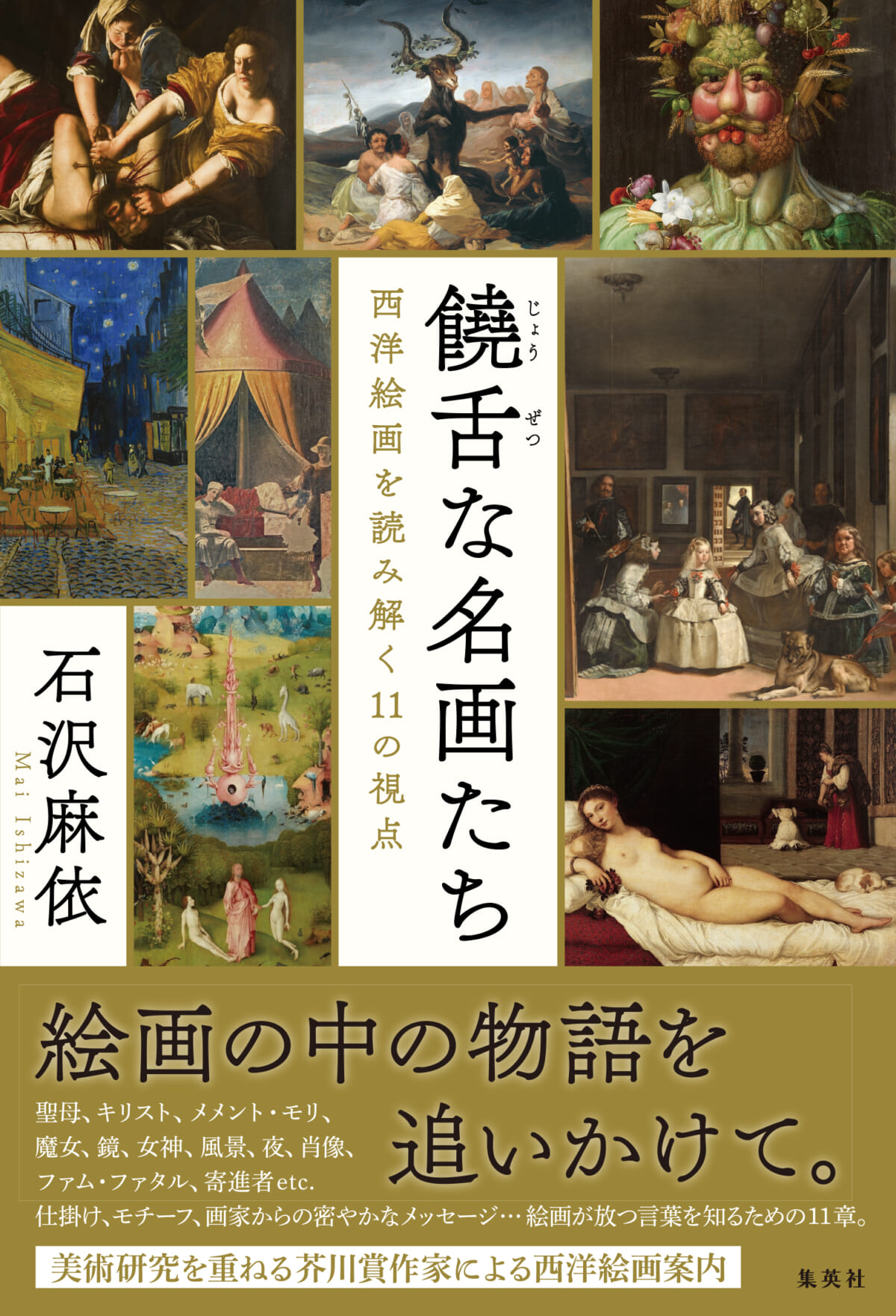

静止した平面、流れ出る時間~諏訪哲史氏(小説家)が『饒舌な名画たち 西洋絵画を読み解く11の視点』を読む

西欧の美術館を巡っていると、頻繁に目にする光景がある。小学生のクラスがひとかたまりになって床に座り込み、大人しく膝を抱え、学芸員の語る絵画に隠された寓意や、筆遣いなどの解説を、神妙な顔で静聴している。

僕のような、遠い国の旅人が横合いから興味深げに彼らの顔つきを見ていたりすると、気になるらしい数名が、視線だけをチラチラこちらへずらし、それでも真剣な表情はそのまま、一生懸命にレクチャーを聴いている。

大人の客たちは慣れたもので、先に隣室の作品を見ておいて、子供らが一斉に次の間へ移動する頃合いを見計らって、もう一度お目当ての名画の掛かる壁の前まで戻ってくる。

現地の人に聞くと、あれは元からカリキュラムに組み込まれた必修授業で、絵の見方の他、基礎教養としてオペラの聴き方などを初等から身につけさせる国もあるらしい。

そんな贅沢な機会を持たぬ日本の子供は、長じてのち自ら独学しない限り、絵画がどんな背景や文化を背負って描かれているか生涯知らぬまま、友人とお茶をする口実として恰好なモネ展やルノアール展へ連れ立ち、綺麗、可愛い、と口元を手で隠すのが関の山だ。

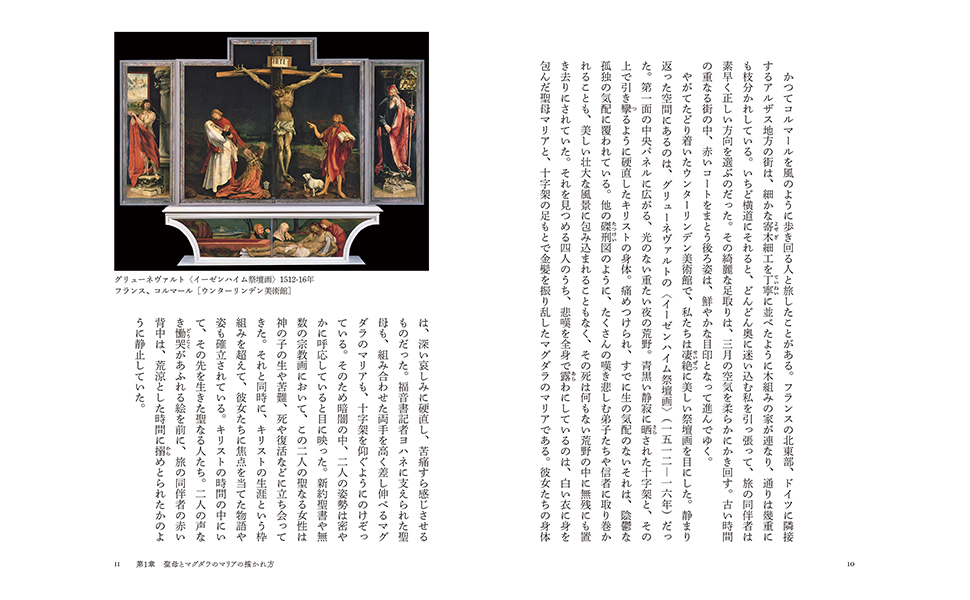

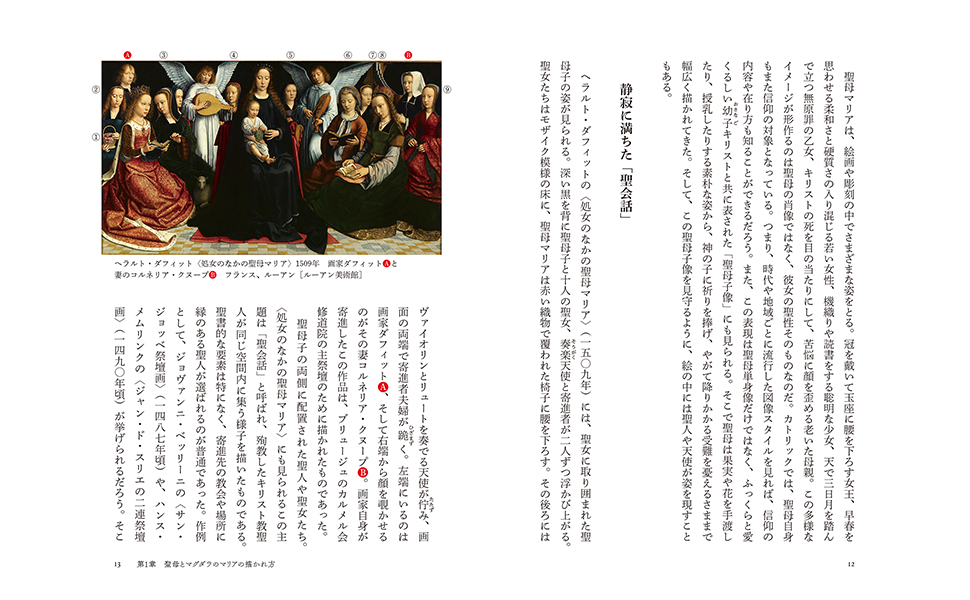

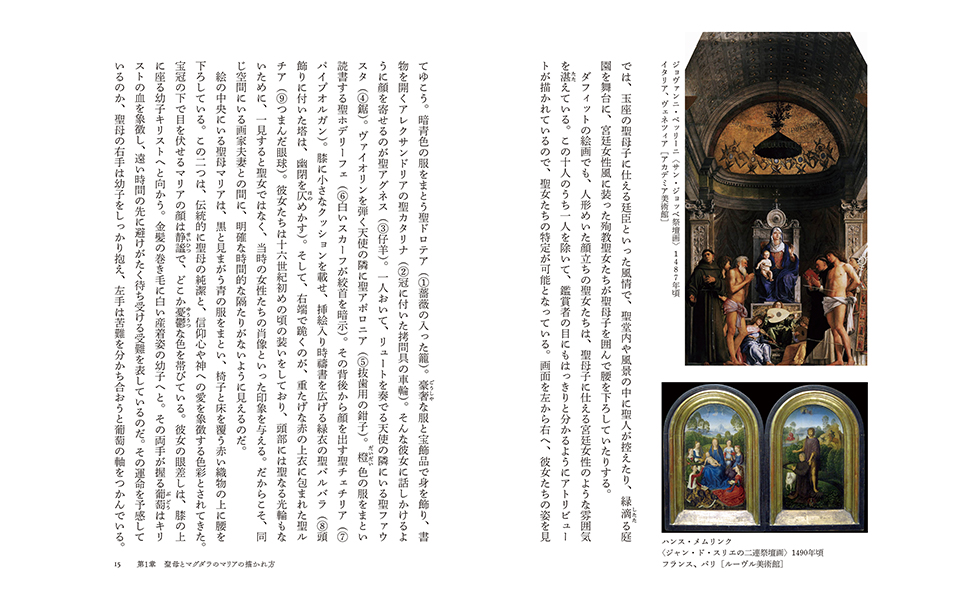

本書は、そんな日本の鑑賞者に程よい手引きとして書かれている。書名通り馴染みの名画が多く選ばれており、語られる内容は初級すぎも上級すぎもせぬ良い按配だ。カラー頁も鮮やかで、何より著者独特の私的な、文学的な言い回しも手伝って、西洋文化を知るためのすこぶる豊饒な教養の書となっている。

僕がかつて大学で美術史を学んだ折に覚えたのは、例えば受胎告知の聖母の傍らにある白い百合は純潔の象徴…云々の「意味」は最低限知らねばならないが、知ったら一度忘れ、その平面の上に漂う時間へ、虚心坦懐に身を任せるという鑑賞法だ。時間の静止した絵画を見る我々の内に、懐かしい、不思議な遠い時間が流れ出す。著者の石沢さんも、絵画とそんな向き合い方をしているのが解る。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

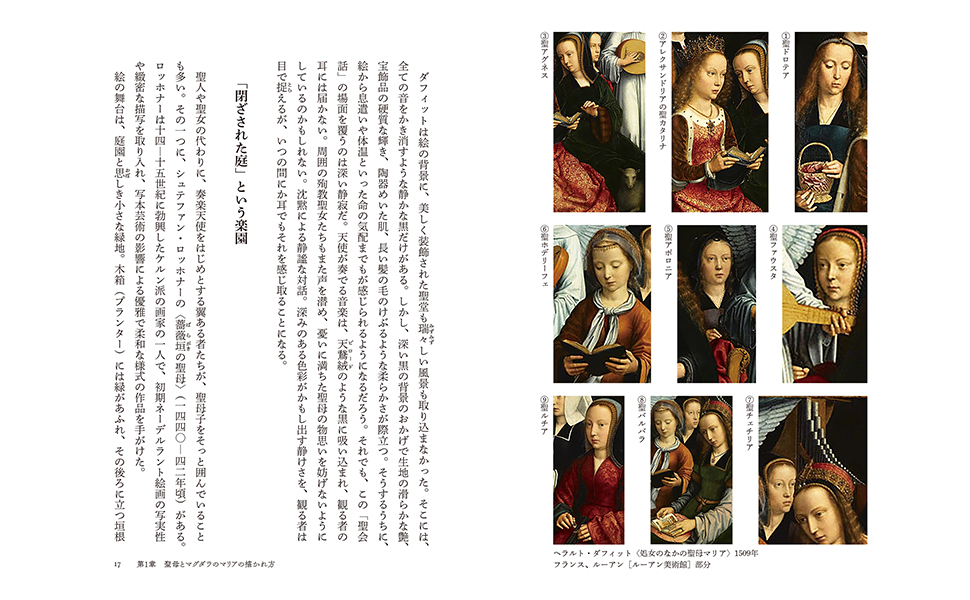

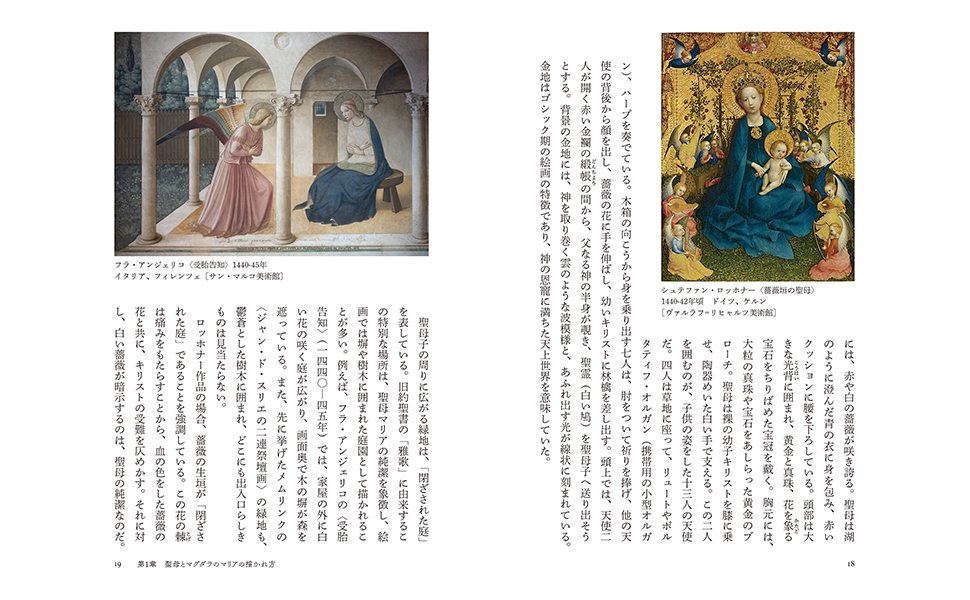

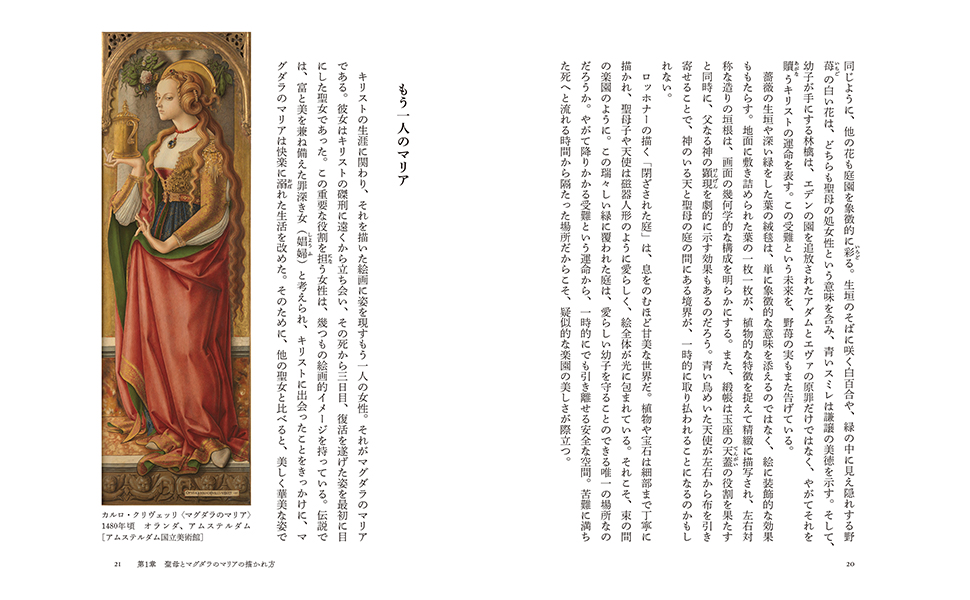

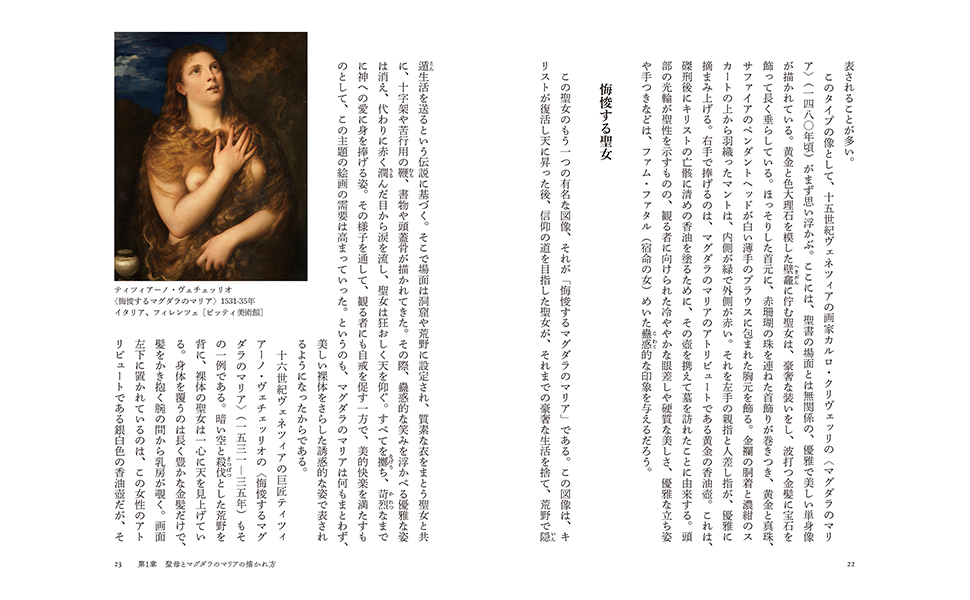

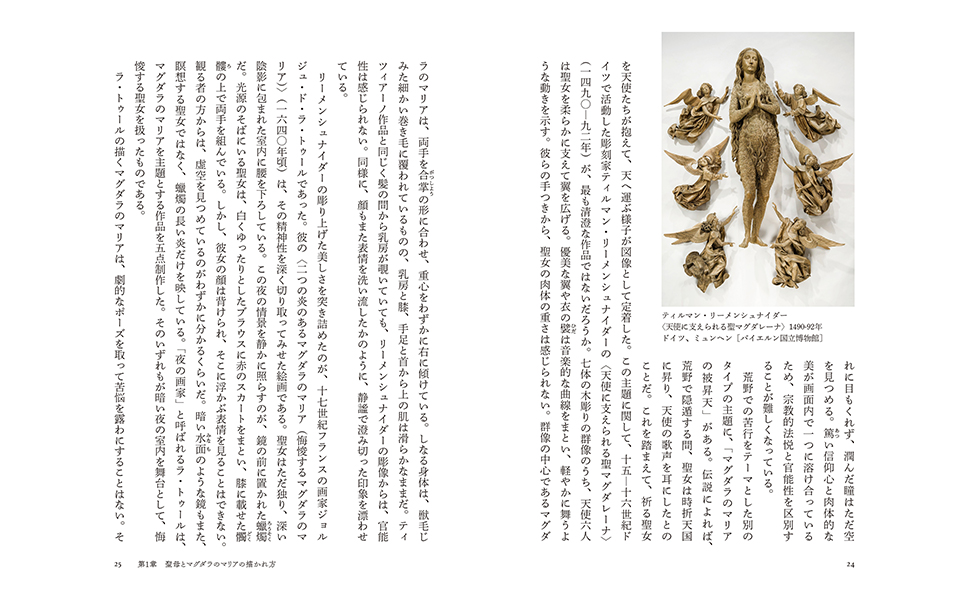

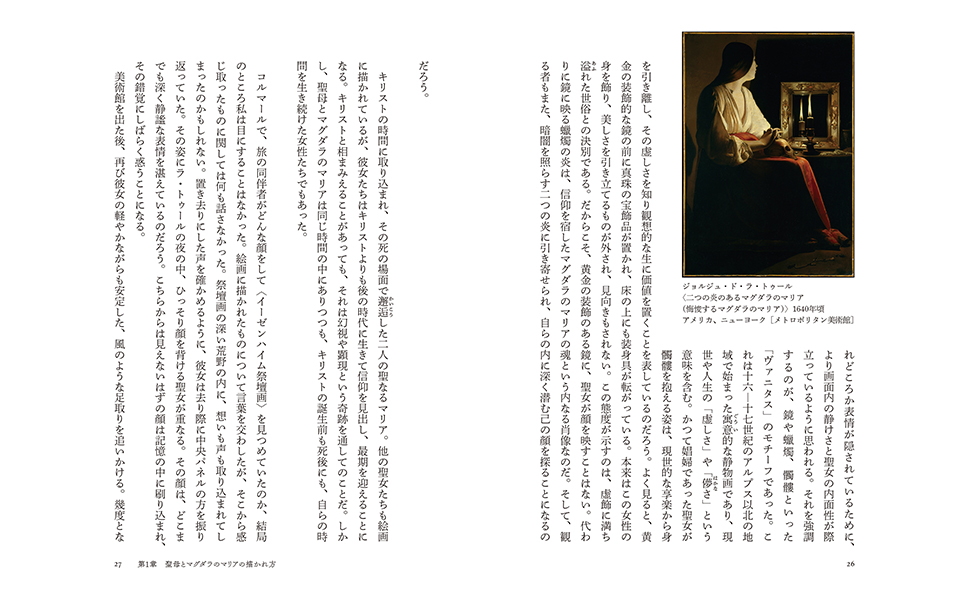

下記より、『饒舌な名画たち 西洋絵画を読み解く11の視点』第1章「聖母とマグダラのマリアの描かれ方」が読めます!

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)