2025.9.9

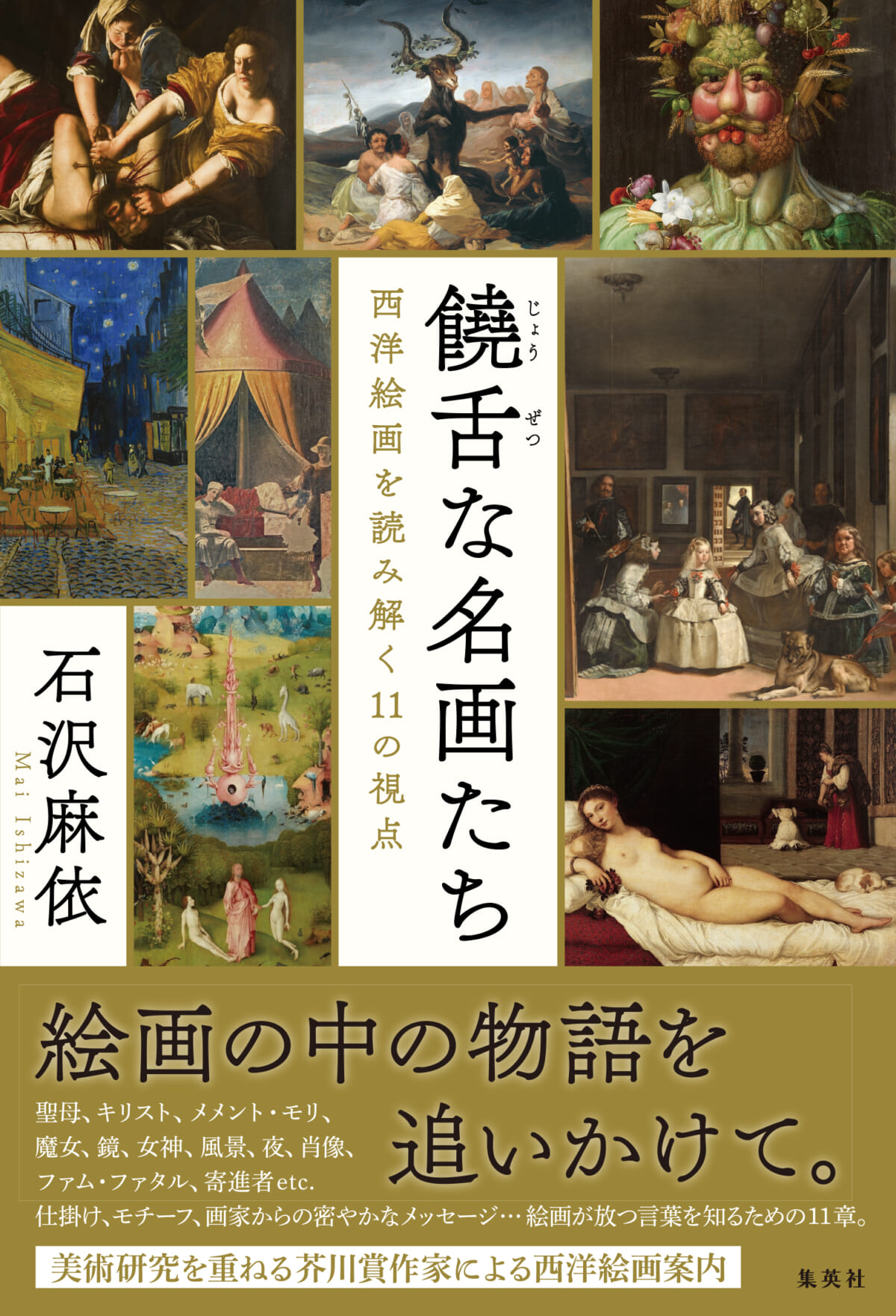

名画を旅するひと~長野まゆみ氏(小説家)が『饒舌な名画たち 西洋絵画を読み解く11の視点』を読む

見たままを、見たとおりに描くことのみを考えていたジャコメッティが「…自己の内部への旅行を伴わない旅行は何にもならない」ということばをのこしている。*

それは「絵を見る」場合にもあてはまりそうだ。美術展の暗い展示室で、わたしには「額縁しか見えなかった」絵が山ほどある。実際に「見えなかった」のではなく、ほとんど記憶がないという意味だ。

展覧会では、たくさんの名画を見る。たいていは「実物を見るためにでかけた」という物的証拠(チケットや図録など)だけがのこり、なにを見たのかを語れない。

いっぽうで、十一歳ごろに訪れた国立西洋美術館の展覧会で目にした絵のことは、いまでも忘れられない。もはやだれの絵かもわからない作品だ。炎につつまれる家の絵だった。記憶はいつもその絵に近づいてゆくスロープをあるくところからはじまる。なぜなら、当日もその絵を見るために、スロープのはじまりから近づくことを何度もくりかえしたからだ。

本書の「おわりに」で石沢麻依さんが述べていらっしゃるとおり、「絵を見る」とは記憶と体験(つまりは個人の内部にあるもの)への旅なのだ。「自己の内部」へ到達できないほとんどの旅では、写真や映像で記録することで満足を得ている。「何にもならない」旅をしていることにも気づかない。さいわい本書の読者は、石沢さんの旅をたどることで名画を「体験」できるしかけになっている。

わたしはルーヴル美術館を訪れたことはないが、でかけていたとしてもたぶん「ほかの 絵に気をとられ、時間切れで展示室までたどりつけなかった」にちがいない絵がある。つまり、最優先にしなかった可能性が高い。巨匠の作品なので画集では「おなじみ」である。ただ、印刷の限界により細部はぼんやりとするばかりだった。実物も経年劣化でぼやけているのだろう、と思っていた。

最近になって数百年ぶりの修復作業がおこなわれた。それにより、描かれた当時の姿をあらわした。デジタル画像にアクセスする環境もととのった。むかしはルーヴル美術館で実物を目にしたひとだけが確認できたであろう、橋のうえのにぎやかな往来まで見える(人数をかぞえたひともいるらしい)。

さらに、石沢さんの考察により、この名画〈宰相ロランの聖母〉のキーワードが、世俗と聖を描いた二面性であることがわかる。「二羽の孔雀」や「後ろ姿の男性二人」など、作者ヤン・ファン・エイクの遊び心と超絶技巧によって、絵のなかに、さまざまな「二」が隠されている! ことを知るのだ。デジタル画像で、二羽のカササギをみつけた。

*(『ジャコメッティ』矢内原伊作著 P.11 みすず書房 1996)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

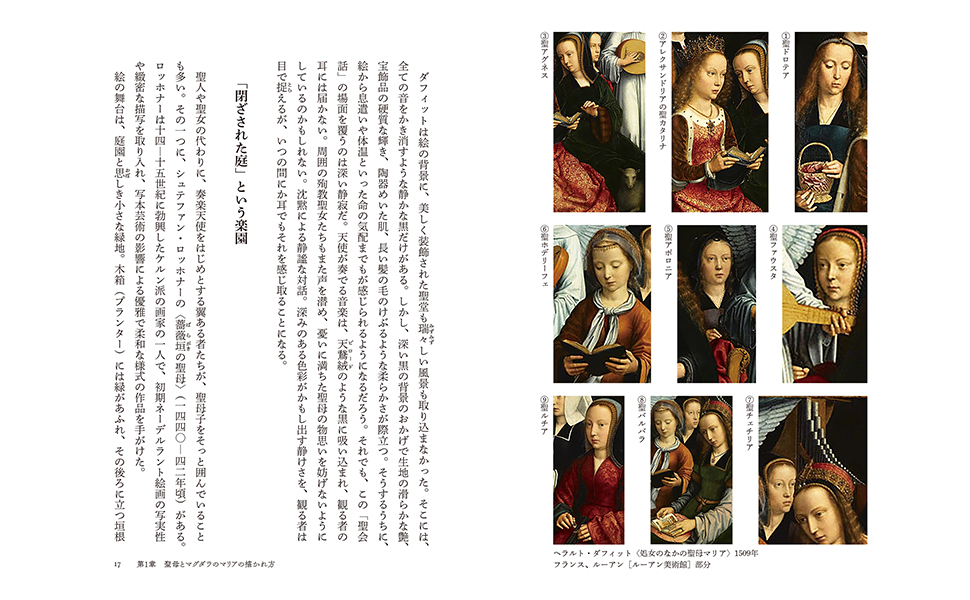

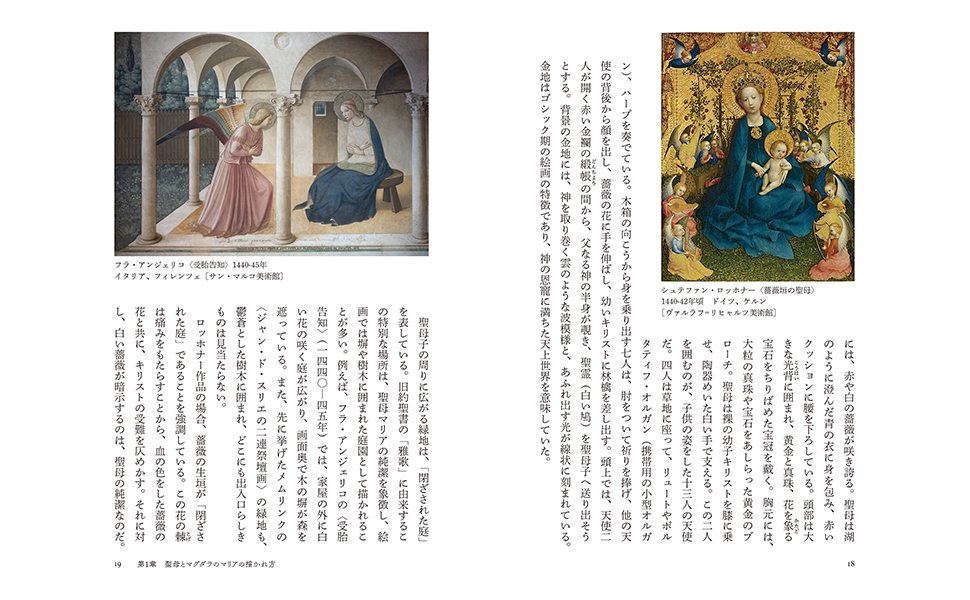

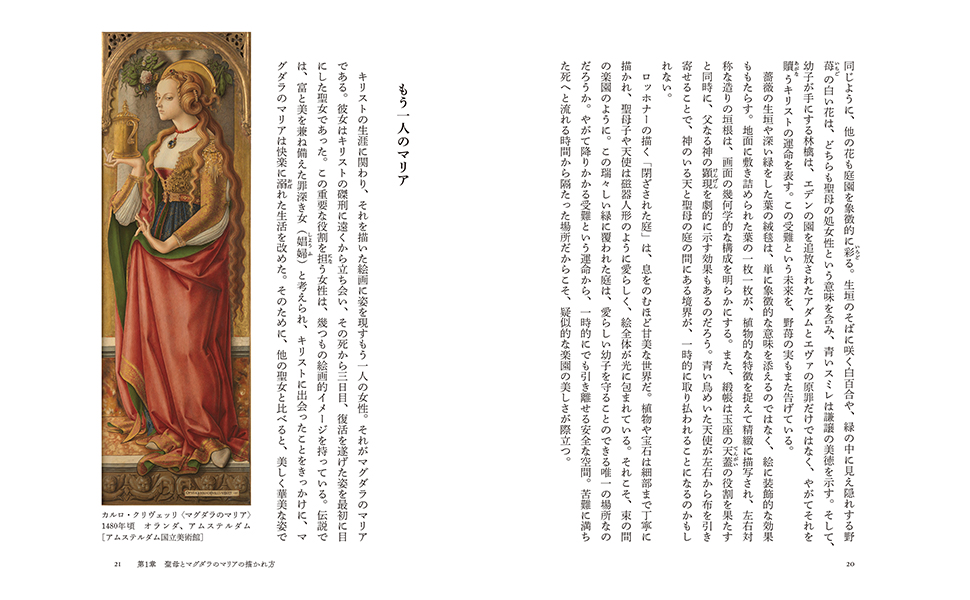

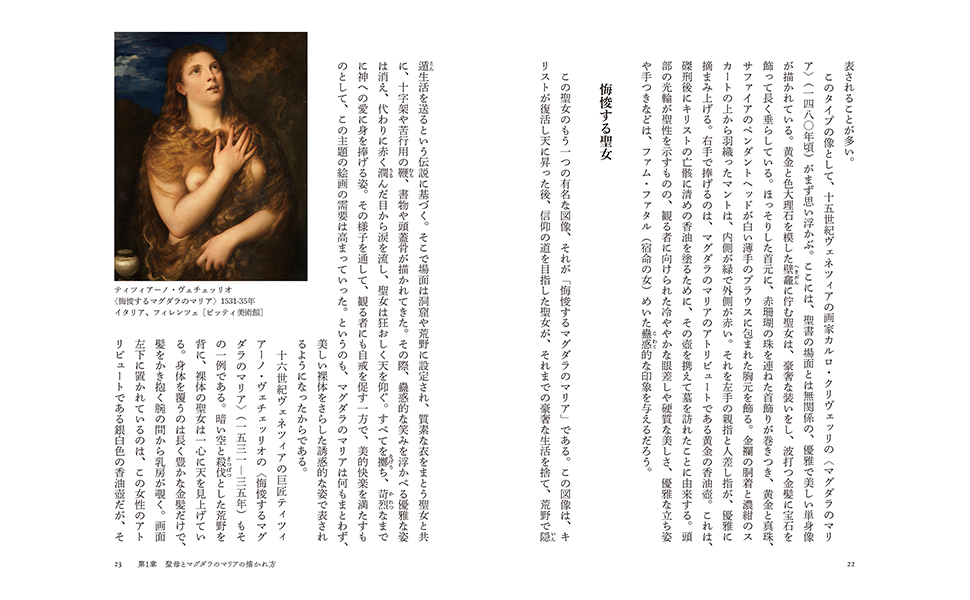

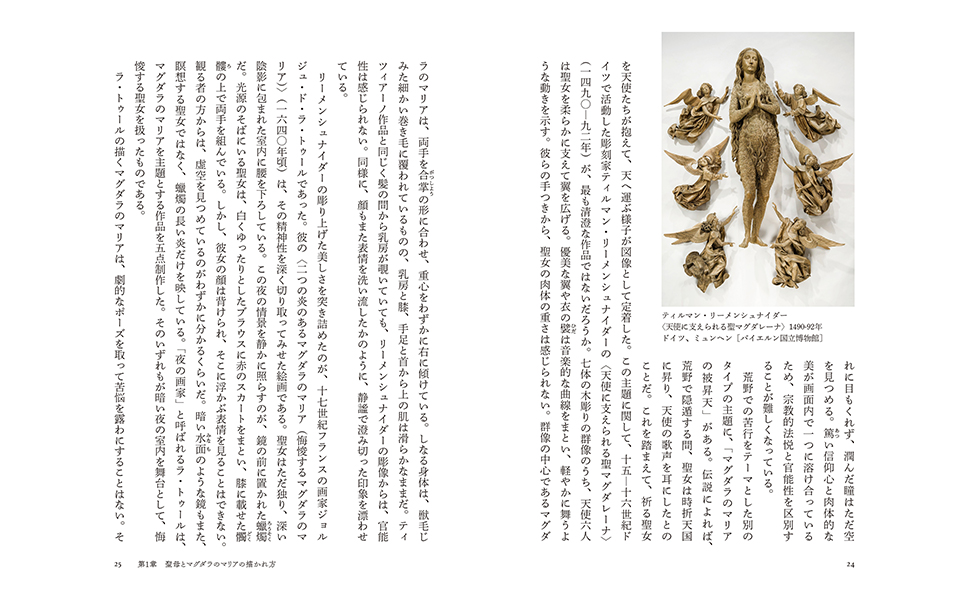

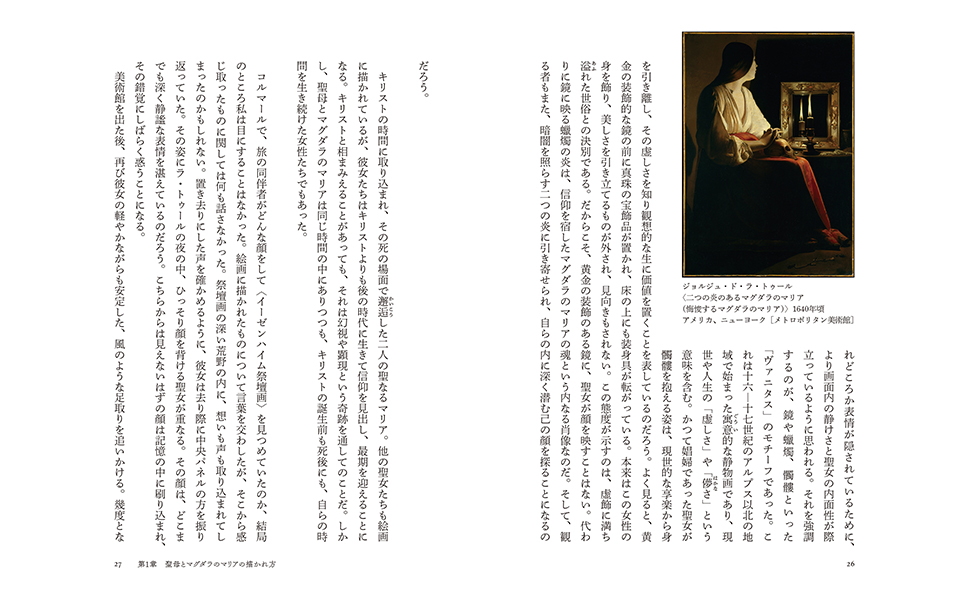

下記より、『饒舌な名画たち 西洋絵画を読み解く11の視点』第1章「聖母とマグダラのマリアの描かれ方」が読めます!

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)