2025.5.3

原材料表を見て眉を顰め……都会人に毛嫌いされる各地の「甘いお醤油」たち

僕がこの種の醤油の点在に興味を持ち始めたのは、イベント旅行で訪れた金沢においてでした。案内してくれたグルメな友人が、「このあたりの人たちは変わった醤油でお刺身を食べるんですよ」と言うのです。スーパーの醤油売り場には、確かにそういう醤油がたくさん並んでいました。普通の醤油を探す方が困難なくらいです。その夜、居酒屋で刺身と共に出された醤油は、僕が知っている九州の醤油とよく似た独特の匂いがするものでした。

これをきっかけに、各地のローカル醤油について調べていくと、面白いことに気がつきました。福岡や能登がまさにそうですが、他にも瀬戸内海沿岸や北海道など、魚がうまいとされる地方で、この種の醤油が特に支持を集めているのです。

その理由について、特に福岡でよく言われるのは、熟成を待たない新鮮でコリコリした刺身が好まれる福岡では、甘くて味が乗りやすい醤油が好まれるのだ、ということです。これは確かに一理あると思います。しかしもう少し広く全国を見渡すと、どうもそれだけでは説明が付かない。僕の考えを結論から言うと、そういった土地では刺身が日常食だからなのではないかと考えています。漁師さんが船上で食べる「漁師めし」を思い浮かべてもいいかもしれません。

記事が続きます

日常食というのは、言い換えれば、普段のご飯のおかずです。甘めでうま味が強く、香りからもコクを感じさせる醤油は、言うなればおかず的な、ご飯の進む味わい。小さく切り出した魚を少量ずつ、一切れ一切れを吟味するように食べる、都会の「お造り」とは、シチュエーションがそもそも異なるのです。趣味の食べ物ではなく、生活にどっしりと根を下ろした食べ物とも言えるでしょう。

これは現代のグルメ的な文脈から見ると、一見おかしなことのようにも感じられます。新鮮でおいしい魚がふんだんにあるのなら、そんな「人工的」で「不自然」な味は必要ないはずではないか、と。正直僕もかつては、この現象を「アミノ酸醤油のパラドックス」と名付けていました。しかし、そうなるはずはないと言っても、現実はそうなっているわけです。この認知的不協和の解消として「田舎の漁師町の人は味がわからないから」みたいなことを言い始めたとしたら、それはもはや失礼を通り越して滑稽千万です。

そういうこともあり、僕は必然的に、この種の醤油に対して「眉を顰める」ことはなくなりました。半ばフィクション的な、都会的発想のグルメ文脈とは関係なく、各地にはその地に根を下ろした確固たる食文化があり、時にそこには思ってもいないドラマが隠されていることもある、というのが今回のお話でした。グルメ文脈にあまり振り回されすぎるのは危険、という教訓でもあります。

次回は5/17(土)公開予定です。

記事が続きます

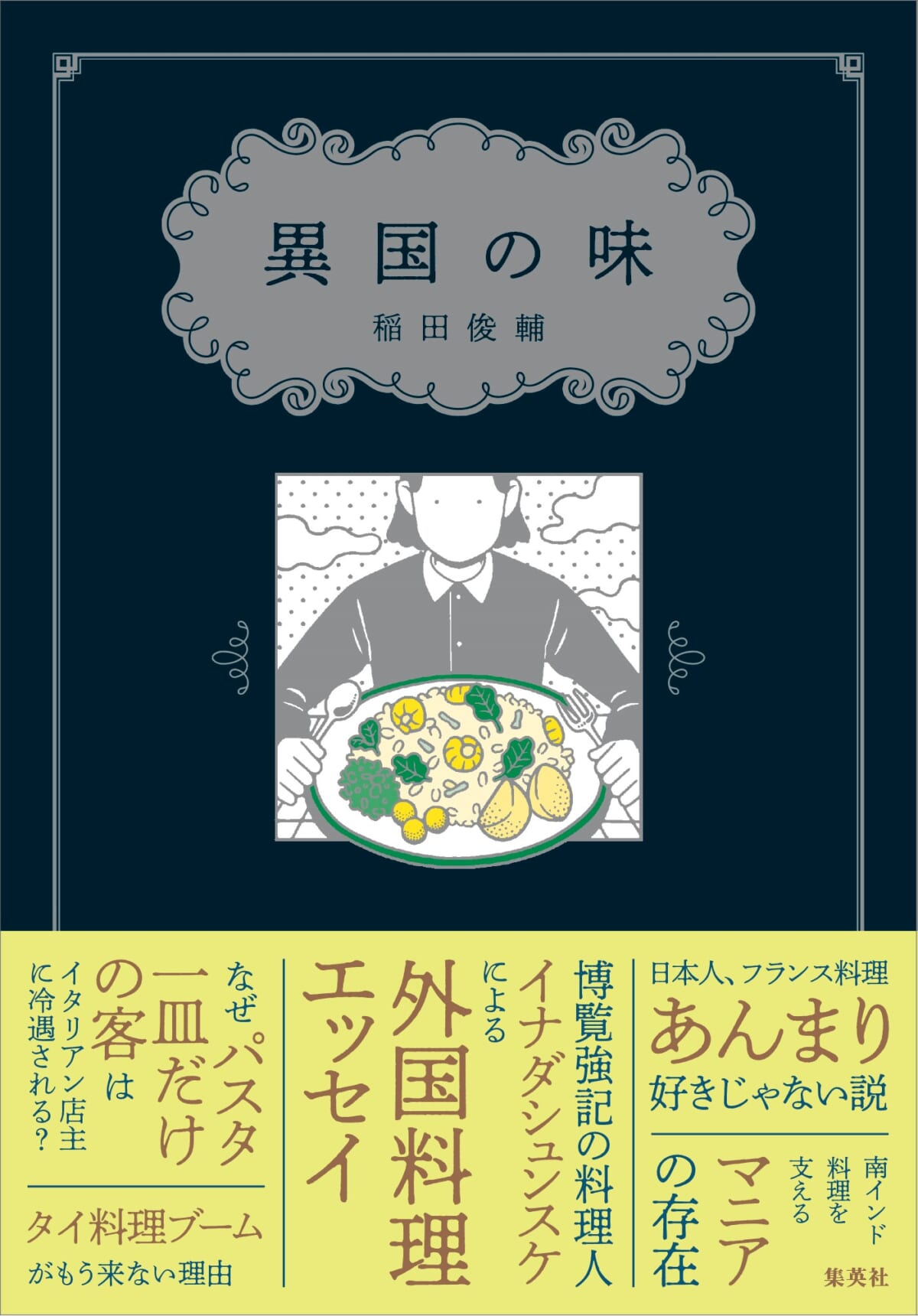

『異国の味』好評発売中!

日本ほど、外国料理をありがたがる国はない!

なぜ「現地風の店」が出店すると、これほど日本人は喜ぶのか。

博覧強記の料理人・イナダシュンスケが、中華・フレンチ・イタリアンにタイ・インド料理ほか「異国の味」の魅力に迫るエッセイ。

「よみタイ」での人気連載に、書きおろし「東京エスニック編」を加えた全10章。

詳細はこちらから!

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)