2026.1.10

「成り上がり」と「アイドル的人気」で競馬界を塗り替えたオグリキャップ【人生競馬場 第6回】

前回は、「女傑」と呼ばれ牡馬を震え上がらせたウオッカを紹介しました。

今回は、日本競馬史上屈指のアイドルホースであるオグリキャップについてのエピソードです。

記事が続きます

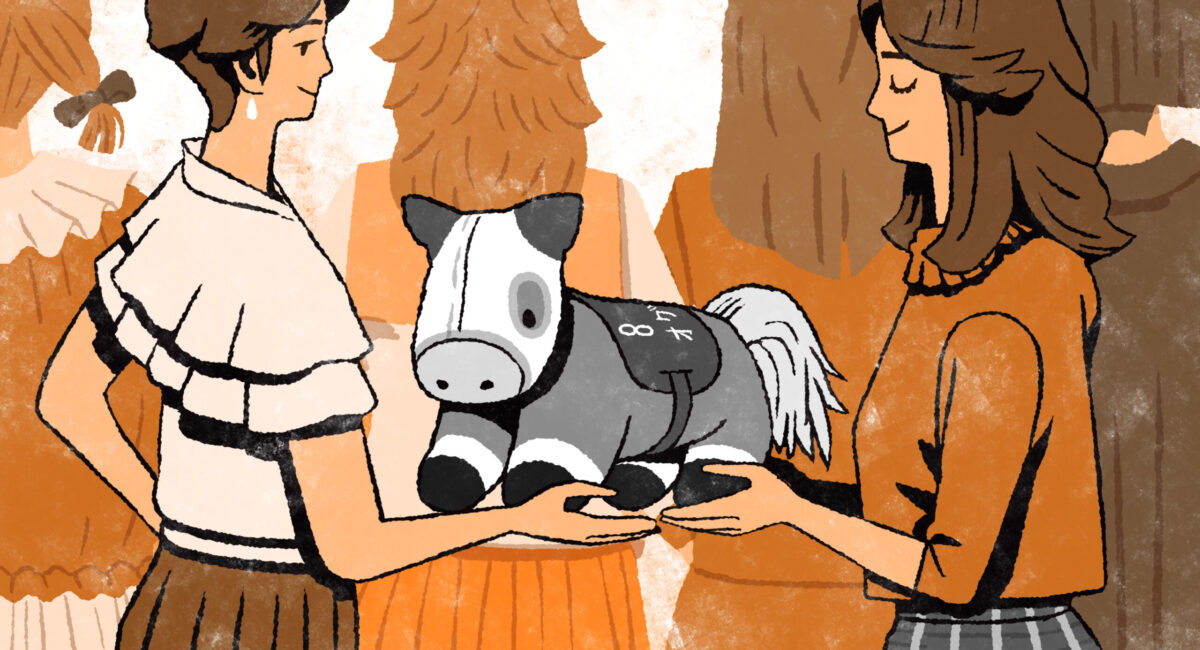

地方競馬からの「下剋上」

オグリキャップは日本競馬史上、ハイセイコーの次に登場したと言えるアイドルホースである。もちろん、私が競馬を見始めた1996年にはオグリキャップはとうに引退していたわけだが、その名前だけは競馬を知る前から何となく耳にしたことがあったし、母の実家に行くとオグリキャップのちょっと大きいぬいぐるみが置いてあった。オグリのぬいぐるみは1989年秋に売り出されたが、オグリや同時期に登場した武豊によって増加した女性ファンにも売れに売れ、当時は生産が追い付かないほどだったらしい。

母の実家のぬいぐるみの持ち主は美容師をやっている伯父で、別に競馬は好きでもないのにオグリキャップだけは好きだったようだ。私が競馬に興味を持っていなかった時はぬいぐるみなど気にもとめていなかったが、ダビスタⅢで「アグリキャップ」なる強敵にブチのめされるたび、「これがおじさんの持ってたオグリか……」とうっすら頭に浮かぶようになっていた。

それからしばらく時が流れ、テレビの名馬列伝か何かでオグリキャップをしっかり履修した私はすぐにぬいぐるみが欲しくなり、髪を切ってもらったついでに伯父に「これちょうだいや」と頼んだのだが、その時伯父がめっちゃくちゃ渋りまくったのを覚えている。おそらく手に入れるのに苦労したからだったのだろうが、そんなことを知らない伯母が「こんなぬいぐるみで大の大人が何言うてんねん!あげたらええやん!」と言って私に所有権を移転してくれたのだった。そのぬいぐるみはしばらく部屋の本棚の上に飾っていたが、中学に入ってからはベッドの枕脇にずっと置いていた。なぜなら、「滋賀県のド田舎から都会のエリートをなぎ倒して難関大学へ行こう!」という私のスタンス(『学歴狂の詩』なる奇怪な本でも書いたのだが、公立中学でペーパーテスト無双していた私は自分が世界最高クラスの頭脳を持っていると思い込み、とりあえず東大か、それが簡単すぎるようならさっさと何か国語かをマスターして海外の難関大学に進学しようと思っていた)に、オグリキャップはぴったり当てはまったからである。

そう、オグリキャップはこれまた第三回で扱ったハイセイコーと同じく地方競馬の出身なのだ。そして父ダンシングキャップは重賞勝ちなしの海外馬、母ホワイトナルビーは地方競馬で八戦四勝の平凡な戦績の馬で、決して良血とは言えなかった。オーナーがその所有権を得るために払った金額も250~500万円と言われている。地方競馬という出自的にも血統的にも、ハイセイコーと比べて「成り上がり」度が高いのはオグリキャップの方だろう。オグリキャップはやはり地方競馬からの「下剋上」という構図で人気を博し、バブル景気も相まって爆発的な競馬ブームを作り出した。すでに触れたとおり武豊とともにアイドル的人気を得て競馬場に女性ファンを急増させ、「オグリギャル」という言葉まで作られた(ちなみにハイセイコーの時代にはまだまだ競馬場に来る女性は少なかった)。

地方競馬でのオグリキャップの戦績は12戦10勝、中央では20戦12勝。ちなみにハイセイコーも中央では16戦7勝。つまり第一次競馬ブーム、第二次競馬ブームを牽引したこの二頭は、決して無敵の最強馬ではなかった。ここで注目すべきなのは、負けても負けても二頭の人気は下がらなかったということである。これは後に登場するゼロ年代最強のスターホース・ディープインパクトとははっきり異なる現象だったと言っていいだろう。無敗の三冠馬となったディープインパクトは大衆からつねに圧倒的な勝利を期待され、2006年の有馬記念でハーツクライの2着に敗れた時には、その幻想が崩れたことに多くの観客が落胆していた──少なくとも私はそういう空気を感じていた。おそらくだが2026年現在、大谷翔平がホームランを打てなくなればみな同じような反応を示すのではないだろうか? 個人的な感覚では、ボクシングの辰吉丈一郎と井上尚弥の受け入れられ方の違いも、オグリキャップとディープインパクトのそれに似ているように思う。

『東大生はなぜコンサルを目指すのか』の著者・レジ―氏と、『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の著者・三宅香帆氏が集英社新書プラスで行った対談(「言語化」と「コンサル」はなぜトレンドになったのか?)の中でも大谷翔平の話が出てきたが、そこで三宅氏は大谷の「コントロールできてる感」、「狙ってポジションを取りに行く」感にみんなが惹かれているのではないか、と分析している。オグリキャップや辰吉丈一郎のような「がむしゃら」「下剋上」のイメージよりも、戦略的に成長していくエリート的な姿が好まれる時代になっているということだ。レジ―氏は「少し前までエンタメの世界では戦略的にやっていることをことさらに語るのはどちらかというと恥ずかしいという雰囲気があった」と応じているが、この二人の語る時代観というのは私も実感として理解できる。旧時代的がむしゃら人間である私は、オグリキャップとディープインパクトが同時代に走っていればやはりオグリキャップを応援したのではないかと思う。

もちろん、「雑草がエリートに挑み下剋上を達成する」という構図は、今日でも一定程度人々の心を掴む方程式として成立するだろうし、実際に例はある。しかし、それはかつてほどの威力を持っていない。九十年代には、人気競馬漫画『優駿の門』でアルフィーという地方出身馬がブルーエンブレムという中央最強馬に挑むストーリーが描かれたし、テレビドラマ『踊る大捜査線』ではノンキャリアの刑事が主人公で東大卒キャリアはヒールに設定されていたし、『サラリーマン金太郎』でも高卒の主人公が東大卒のエリート社員をぶちのめすストーリー展開があった。それが「痛快」だったのだ。もっとさかのぼれば、尾崎豊やザ・ブルーハーツが「学校」に逆らえば、そこに大きな支持が集まった。しかし現在、「エリート」も「学校」もそれほど強度のある権力ではないということが誰にもわかっている。エリートとされる人々がエリートであり続けるためにどれだけの努力を重ね、また心身を酷使しているか、学校の先生たちが長時間労働や部活、問題児やモンスターペアレントの対応などにどれほど疲弊しているかということが、三十年前とは比べ物にならないほど可視化されているのである。エリートたちは結局、競争の中で九割九分敗北する。どこかの時点で誰かに負けることになるのだ。

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)