2020.11.6

鈴木清順と早稲田鍋

そういうやりとりをして、仲良くなって、本当にいい関係だったと思う。それなのに、私はその後、パタリと彼の家に行かなくなってしまった。

理由は、遠慮だ。私は大学卒業後の2000年末ごろからフリーライターになり、映画雑誌にインタビュー記事やレビューを書くようになっていた。清順さんとの出会いを書いたエッセイと映画評をいくつか、編集部に持ち込んだのが文筆業を始めるきっかけだった。編集長は、憧れの監督宅に押しかける私の厚かましさを評価し「きみ面白いから原稿を書いてくれ」と言ってくれた。そのときから私は生きるための文筆に没頭するようになった。「取材」のために監督や俳優に会い、きっかり1時間と決めてインタビューするという仕事を経験してみると、大学生だった自分が清順さんの家に押しかけ、でたらめな鍋を作り、だらだらと要領を得ない質問を繰り返していたことが恥ずかしくてならなくなった。思い出しては顔から火がでるような思いがした。私は、あんなに凄い監督に、「清順さ〜ん」などとお気楽に話しかけ、お酒を飲み過ぎてコタツでうたた寝さえもしたのだ……。いびきだってかいていたかもしれない……。そのことが心に重くなってしまい、私は清順さんに連絡できなくなってしまった。

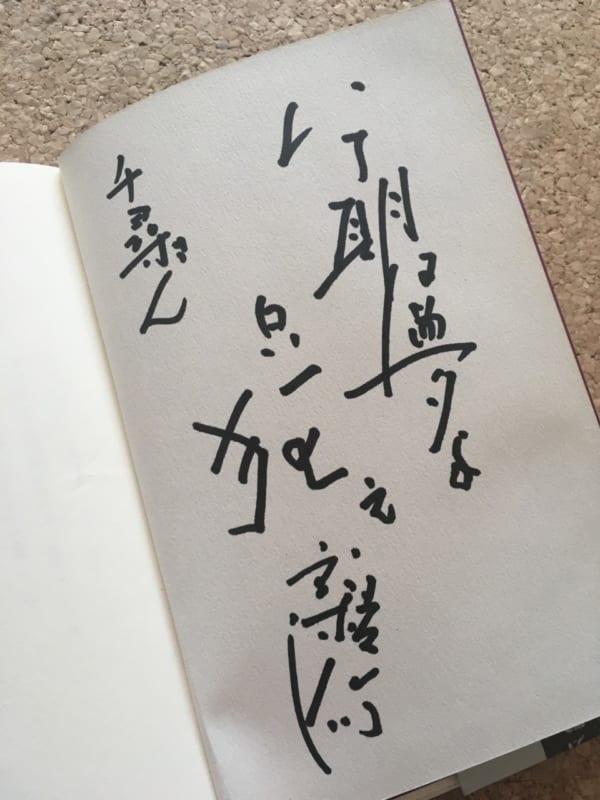

2017年にお亡くなりになったとニュースで知ったとき、私は、自分の青春がついにすべて、跡形もなく散った気持ちがした。もう一度お会いするべきだったと思っている。妙な遠慮などするべきではなかったと。このような後悔は、どうしたら解決されるのか、私にはわからない。そういうときに、私は彼が書いてくれたサインと、言葉を読み直す。

「一期は夢よ、ただ狂え 鈴木清順」

清順さんが私に残してくれた自筆の言葉は、後悔もひっくるめて全部、人生を肯定してくれる。

人との出会いは、全部夢のようなものだ。現実を忘れるほどに、その人とのその瞬間に夢中になること。ただ狂うほどに楽しめば良いこと。私は鈴木清順という人に、そのような瞬間の美しさ、出会いの醍醐味を教わったのだと思っている。

それから20年の紆余曲折を経て、私はいま、人々と日常生活を共にするフィールドワークという方法で、他者と関わり、世界の一部を描きとる仕事をしている。私のフィールドワークの原点は、鈴木清順の家に押しかけ、一緒になんども食事をし、身にならない話ばかりをした経験にある。取材したいという目的さえもなかった。ただその人を知りたかったし、会いたかったし、一緒にいたかった。憧れの人の傍でうたた寝ができるなんて、最高のフィールドワークだったのだ。恥ずかしがる必要なんて、本当はなかった。

「一期は夢よ、ただ狂え」。フィールドワーク中、迷うことや辛いことがあるとき、私はいつもこの言葉を思い出している。

清順さんと食べた早稲田鍋は、明らかに、私の人生を変えた食事だった。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)