2025.7.11

介護や育児――。誰にも届かなかったケアラーの心の声を舞台という装置で表面化する。かつてない上演プロジェクト@サテライト・コール・シアター【前編】

これらには、視覚・聴覚障害のある人とない人がともに楽しむ鑑賞会や、認知症のある高齢者のための鑑賞プログラムなど、さまざまな形があります。

また、現在はアーティストがケアにまつわる社会課題にコミットするアートプロジェクトも増えつつあります。

アートとケアはどんな協働ができるか、アートは人々に何をもたらすのか。

あるいはケアの中で生まれるクリエイティビティについてーー。

高齢の母を自宅で介護する筆者が、多様なプロジェクトの取材や関係者インタビューを通してケアとアートの可能性を考察します。

介護や育児といった自分以外の他者への「ケア」は、それが家庭という閉ざされた空間の中で行われた場合、個人的な問題として扱われるようになります。

それゆえに、ケアラーが抱えている悩みや、不満、葛藤は社会的に届かない声として見過されていることも多いはず。

この「声」に丁寧に耳を澄ませ、そして演劇というフォーマットに落とし込んだ新しい上演プロジェクトが東京八重洲にあるギャラリーで開催中です。今回はそのプロジェクトをレポートします。

記事が続きます

家でのケアに関わる「ホーム・ケアリスト」の声に耳を澄ます

東京駅を行き交う人波を抜けたアートセンター「BUG」で、「サテライト・コール・シアター」という上演プロジェクトが7月21日(月)まで開催されている。子育てや介護など「家」でのケアに関わる人々を「ホーム・ケアリスト」と名付け、公募によって参加者を募った。普段、誰かのケアラーとして日々を過ごす一般参加者が出演すると聞き、7月4日の初日に行ってみた。

BUGの空間には、机と椅子が緩やかな曲線を描いて並び、コール・センターとしての舞台が作り上げられていた。鑑賞者には臨時職員という役が与えられ、1枚のマニュアルをもらう。壁面の展示を見ていると、電話が鳴った。臨時職員役の一人が「はい、サテライト・コール・シアターです。もしもし、聞こえますか」と応答する。「はい、聞こえます」。ホーム・ケアリストが語り出し、母との旅行の思い出から、育児にまつわる夫との関係、父と母の関係など、言葉を継いでいく。録音ではなく、ライブで電話をかけてきており、臨時職員は質問やコメントはせず、静かに耳を傾ける。

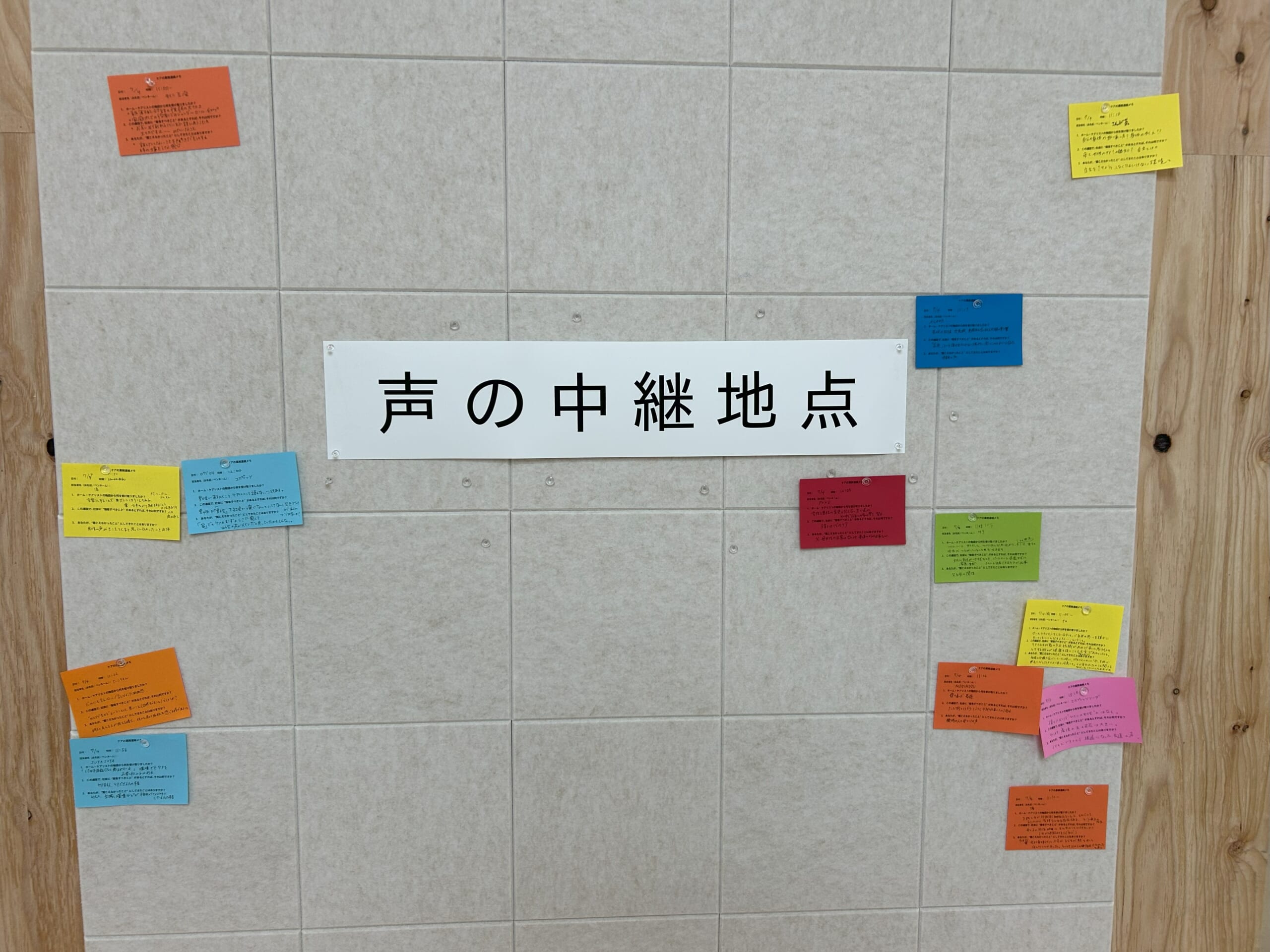

10分間の通話が終わった後、「ケアの業務連絡メモ」を書く。そこには「ホーム・ケアリストの物語から何を受け取りましたか?」「この通話で、社会に“報告すべきこと”があるとすれば、それは何ですか?」といった質問があり、記入したら「声の中継地点」という壁面にそのカードを貼りに行く。これら一連の行為がすべてライブな“上演”となっている。通話者は12人おり、鑑賞者との組み合わせからしても同じ状況は二度とない。

実はこのプロジェクト、「BUG」を運営するリクルートホールディングスが主催する、アートワーカー(企画者)のための支援プログラム「CRAWL」の一つ。公募で選出された、演劇教育にも携わる一般社団法人ハイドロブラストのプロデューサーで、俳優の竹中香子さんが企画・演出を手がけている。

会期中の開場時間の間に、ホーム・ケアリストは、自身のケアの合間を見て電話をかけることになっている。展示を見ている途中に次の電話が鳴った。男性のホーム・ケアリストから母へのメッセージを聞いているうちに、その母が故人だとわかった。また電話が鳴ると、やはり話を聞いてみたくなる。障害を持つ子どもとそのきょうだい児への母の思い。どの物語も単なる愚痴や悪口などではなく、その語り口も、音楽にして生演奏する者がいたり、落語にしてユーモラスに語る者がいたり、様々に工夫が凝らされている。臨場感のあるドキュメンタリーのようであり、ラジオドラマを聞いているようでもある。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)