2025.10.3

たき火を囲むように、ひとりひとりの言葉に耳をすませる場所――装丁家・矢萩多聞さんが読む『相談するってむずかしい』

矢萩多聞さんのご自愛習慣:本とこラジオ

ぼくの名前「多聞」は、おしゃべりな両親が読んで字のごとく、「わが子にはちゃんと人の話を聞いてほしい」という願いをこめてつけたものだ。しかし、その願いも虚しく、ぼくという人間は、スイッチがはいればいくらでも話しつづける、おしゃべりな性格に仕上がってしまって、日々妻からは「名前と真逆!」と痛烈なご批判をいただいている。

インタヴュー取材で相手の話を聞き出さねばならないのに、つい自分のよもやま話をしてしまい、あとで反省することもよくある。トークイベントで「はじまる前の時間に思う存分しゃべってすこし疲れているほうが、口数が減ってちょうどいい」と友だちの書店員にいわれたときは、反論の余地もなく、黙って頷くほかなかった。

2020年、コロナ禍にはいったあたりから、どうも気持ちがふさぎこむようになった。

装丁家というのは孤独な仕事である。「デザイナー」という楽しげな響きとは裏腹に、実作業はパソコンの前に座って、ひたすら文字とにらめっこしている。行きつ戻りつ耕して、読者はほぼ気がつかないような地味なレイアウト調整を何時間もやっていると、あっというまに日が暮れる。

そんななか、編集者や著者と対面でおこなう打ち合わせは、他者とのんべんだらりと会話できる貴重な時間だった。だが、対面で編集者と会う機会がなくなり、オンライン打ち合わせが主流になると、不要不急である雑談はゼロ、ほとんど業務連絡だけで話がおわってしまうようになった。Zoomの「退出」ボタンを押したあと、青白いモニターをしょんぼり見つめる。

ああ、これはほっておけば、家族以外の人間と話さないでも生きてしまえる……! ぼくは危機感を抱き、人と話す口実にウェブラジオをはじめた。

作家、編集者、校正者、書店員、図書館員、印刷所、写真家など〈本にまつわる仕事〉をしている人たちと電話をつなげて、台本なしのおしゃべりをくりひろげるトーク番組「本とこラジオ」である。過去には青山さん、貂々さんにもゲストとしてご登場いただいたし、本書の装丁を担当したデザイナーのいわながさとこさんには「あいのて役」として、番組開始当初から参加してもらっている。

途切れながらもほぼ隔週でコツコツ配信しつづけ、現時点で第131回、話した相手はのべ200人を超えた。

このラジオは、Spotifyや各種Podcastなどを通して、どこでもだれでも無料で聞けるが、ぼく自身はいまのところ1円も儲かっていない。それどころか、番組内で海外のインディーズ音楽をかけるために、著作権管理会社に毎月いくばくかの使用料を支払っている。むしろ赤字である。

それでも、やらずにはいられないのは、ぼくが根っからのラジオ好きだからだ。小学生のころから深夜ラジオを愛聴し、インドで暮らしていたときには、ウォークマンのチューナーを回して、現地の電波を拾っていた。いまも仕事場にはずっとラジオが流れている。耳に人の声が聞こえると集中できる。眠れない夜には、佐々木昭一郎や寺山修司の古いラジオドラマや、好きな映画の音声を抜き出して、イヤホンで聴いていると、すーっと眠れてしまう。ラジオは万能薬のよう。ぼくの生活に欠かせないものになっている。

「本とこラジオ」の収録でゲストの話を聞いているとき、子どもの時分、実家のたばこ屋にくるお客さんたちの話をじっと聞いていたことを思い出す。頼まれもしないのに、定点観測員のようにそこに佇んで、だれかの話を聞く。それが単純に楽しく、心安いのだ。

今年は春から仕事がたてこんで数カ月間、ラジオの配信ができない日々がつづいた。いうまでもなく、ラジオがなくても生きてはいける。ふつうに考えれば、ラジオ製作にかかる時間を睡眠時間にあてたほうがいいに決まっている。

しかし、そういう暮らしがつづいたある日、いくら水を飲んでも味がしないことに気がついた。コーヒーでもお茶でも、人間は水分を摂取すれば喉の渇きを癒やすことはできる。それでも、あえて「水が飲みたい」と思うときがあるだろう。水は色も味もない透明な存在だからこそ、水を飲むことでしか得られない「味」がある。無味無臭のなにげない水を口にして「おいしい」と感じず、ただの水分補給になってしまうのはさびしい。そうなると生活の風景は、大衆演劇のカキワリのようにうすっぺらくて、真のないものに見えてくる。

水の味を確かめられる心身の余裕。それをつくりだしているのが、ぼくにとってラジオだったんだ、と気がついた。

「本とこラジオ」のオープニングテーマ曲「The World Inside」は、なぜ、外ばかりみているの? 世界のすべてはあなたのなかにあるのに、というような投げかけの詩からはじまる。

だれかのことばを聞いて、自分の身体の輪郭がはっきりしてくることがある。子どものころから、他人を理解するために「聞く」のだと教えられてきたが、いま、ぼくは自分を理解するために「聞く」のではないか、という気がしている。

かつて宮沢賢治は「わたくしという現象は仮定された有機交流電燈のひとつの青い照明です」と書いたが、ぼくは自分が有機交流ラジオの一部ではないか、と思うときがある。

以前、青山さんと話していて、「いつの日か、武田砂鉄さんのようによどみなく、自分の意見をちゃんと表明しつつ、ユーモアや皮肉もさらっとおりこめる、そつないパーソナリティーになりたい」と打ち明けたら、「え? 芸風が全然ちがうやん。多聞さんはそのままでいい」と笑われた。それもそうか。

他者から話を「聞く」ことのこわさとよろこびは表裏一体だ。何度くりかえしてもうまくいかないし、手強いことには変わりない。そのヒリヒリと開き直りが、ぼくをラジオにつなぎとめている。

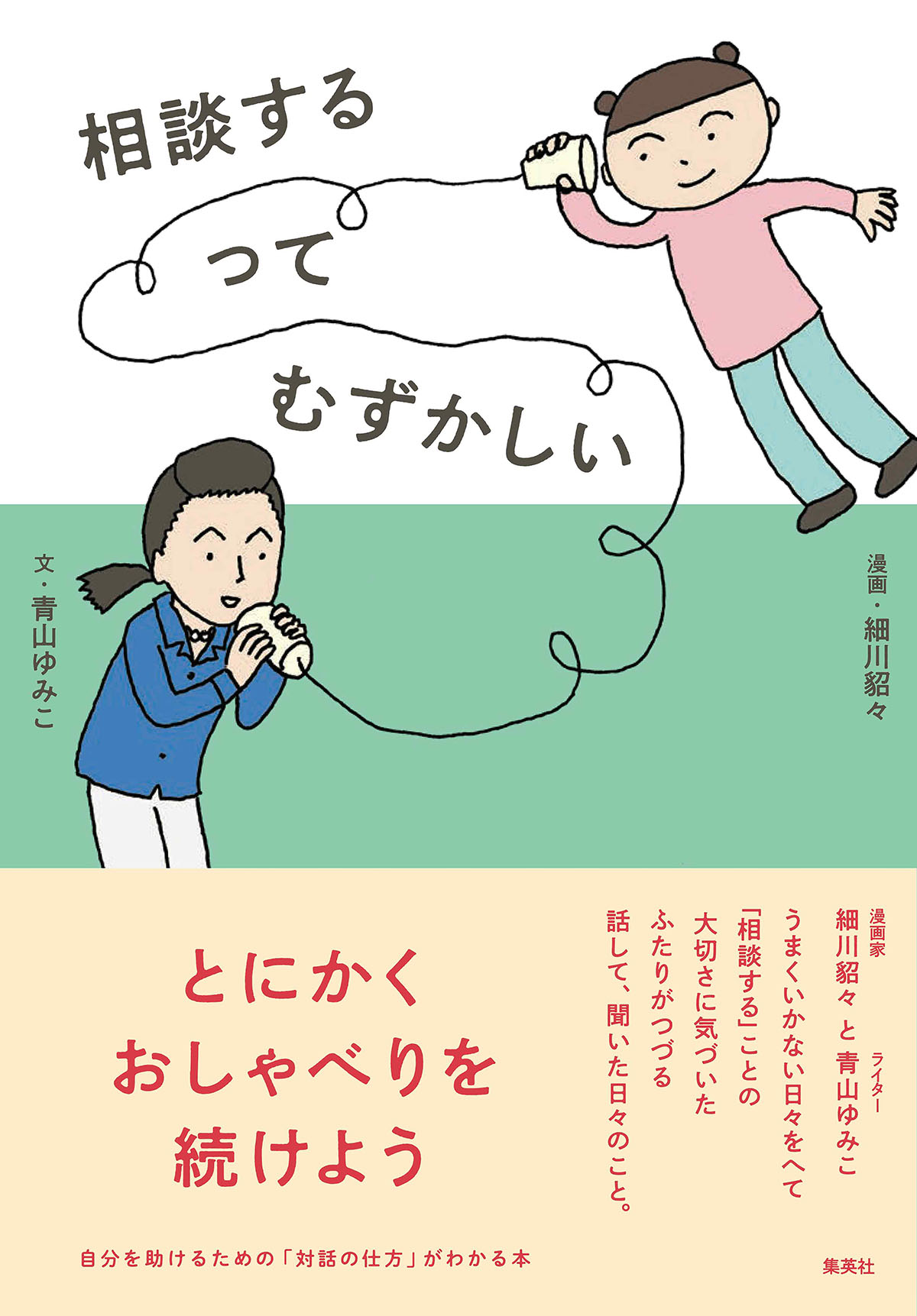

『相談するってむずかしい』好評発売中!

発達障害による困りごとや、生きづらさを語り合う場を主宰する細川貂々と、心身の不調をきっかけに、目的を持たない対話の場を作った青山ゆみこ。

オープンダイアローグや当事者研究など、話す/聞く場の実践を通して、「相談する」ことの大切さに気づいたふたりがつづる、話して、聞いた日々のこと。

書籍の詳細はこちらから!

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)