2025.10.3

たき火を囲むように、ひとりひとりの言葉に耳をすませる場所――装丁家・矢萩多聞さんが読む『相談するってむずかしい』

発売から2ヵ月がたち、読者の方からの「話す」「聞く」の実感をともなった感想が多く寄せられています。

さまざまな場で、「話すこと」「聞くこと」の実践を行っておられる方に、本書をどのように読まれたのか、感想をお寄せいただきました。

前回は、校正者・牟田都子さんに、本書の感想と、ご自身を大切に取り扱うために続けている「ご自愛習慣」エッセイをお寄せいただきました。

今回は、装丁家の矢萩多聞さんによる書評とエッセイをお送りします。

ひとりひとりの火種が消えないように

「相談したいことがあるんです」

だれかにそんな風に持ちかけられたらドキッとする。ぼくは相談されるのも相談するのも、どちらも苦手だからだ。

十代のとき、中学校をやめてインドで暮らしていたこともあって、若いころからよく相談された。不登校やひきこもりの当事者や、親御さんが真剣な面持ちで、切実な悩みを打ち明けてくるのでむげにもできず、自分の経験をもとにがんばって答えてみるが、うまくいったためしがない。「それは多聞さんだからできたんだよね」「うちの子には多聞さんのような才能がないから……」といわれたこともあった。

ぼく自身は、才能とか個性とか、そんなかっこいいもので人生を切り開いてきたつもりはない。いわば運だのみ、風まかせ。そのときどきで、まわりの環境や人びとに影響され、巻きこまれ、流れ流れて、いまの場所にちょいと足を引っかけているだけだ。こんなんでも生きていられるから大丈夫ですよ、といってみるが、相談者は微妙な表情を浮かべている。うーん、ほんと、相談ってむずかしい!

そもそも、相談に対して「応える」ことはあっても、「答える」ことなんてできるだろうか。

数年前から、わが家の居間を開放して不登校の子どもたちの遊びと学びの場「あきちの学校」をひらいている。

活動の中心は子どもたち、大人はそのお手伝いをしているだけ。便宜上「学校」と名はついているものの、通常の学校のようなやり方で学力を養うようなことはしない。いろいろな特性をもつ子たちの集まりなので、どんなことをやっても脱線につぐ脱線で、すぐさまカオスのような状況になってしまう。だから、むやみに目標は掲げないし、いつだって失敗を厭わない。みんな自分のペースで四方八方好きなことばかりいって、ちゃぶ台にはつねに雑談があふれている。ときには、オープンダイアローグが自然発生しているのではないか、と思う瞬間もある。

この場でぼくは相談に「答える」人ではない。子どもたちの話にあいづちをうち、ハテナが浮かんだら大事にして、その火種が消えないように見守る役に徹している。

以前、あきちの学校ってどんなところ? と子どもたちに尋ねたら、「たき火をかこんでいるかんじ」「のんびりしている」「実家感がある」と返答が返ってきた。えっ? あなたたち、みんな実家に住んで、ここに通ってきているのに「実家感」ってなにいっているの……と思わず笑ってしまった。

でも、なにかを学べるとか、役に立つとか、実用的なことではなく、ただ「おちつける」という感触が、場に抱く最初のイメージとして浮かんできたのは、とてもうれしいことだった。

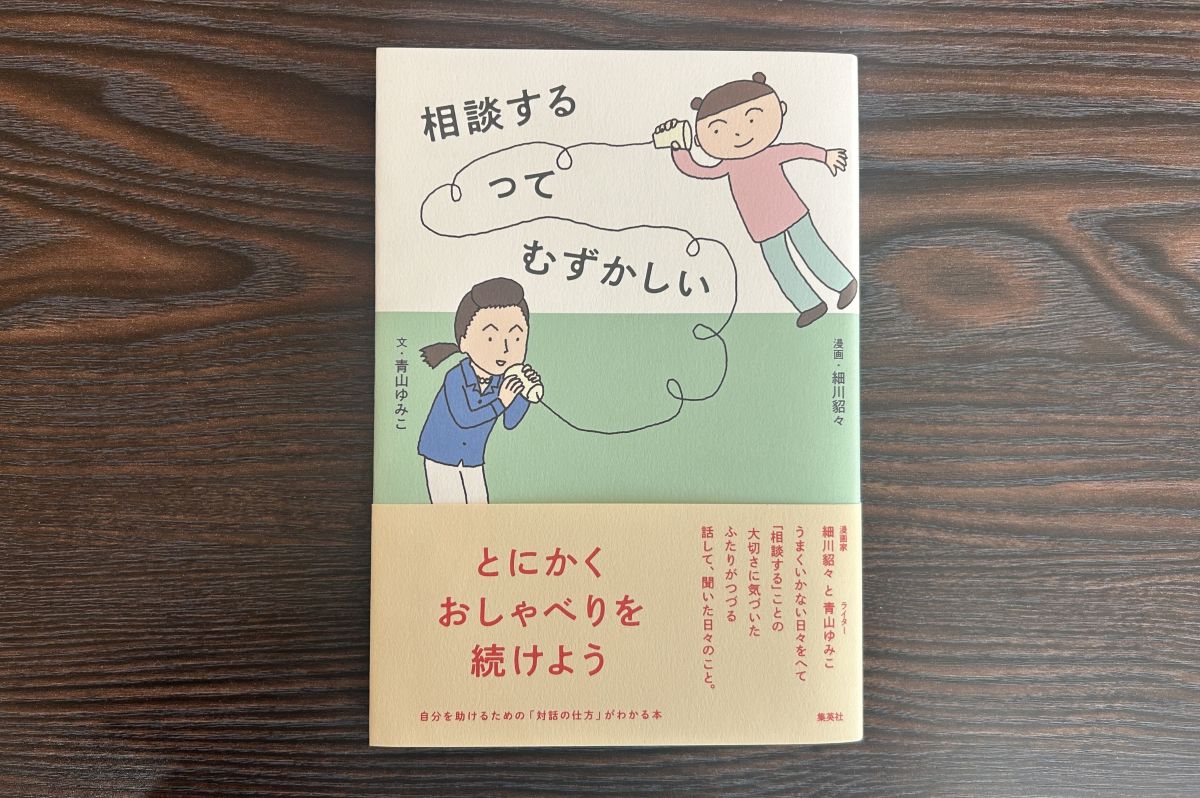

『相談するってむずかしい』は、青山ゆみこさんと細川貂々さんが、それぞれここ数年の彷徨いと発見をふり返りながら、文章とマンガで、ぽつぽつと独白していくユニークな本である。ふたりの意見はかんたんに交わらないし、お手軽に共感を呼び寄せない。それがいい。他者とのコミュニーションを円滑にすすめるためのテクニックを教えてくれるわけでもない。ふたりに共通点を見つけるとしたら、無理をしないための「場」を自らの手でつくり、その場と参加者に救われたという体験だとおもう。

「そこで会ったまわりの人となかよくならなくていい/なかまをつくろうとしなくていい/その時たまたま集まった人たちが/静かに一緒にすごせたらよい場所」

本のおしまいに貂々さんがつぶやいていることばには、頷くばかりだ。

「居場所」ということばは流行語のように、あちこちで聞かれるようになったし、それに関する本も山ほど出版された。しかし、意外なことに、場の居心地の中身についてまっこうから書かれた本はすくない。

参加者の数だけやり方があるし、たとえ似たような人たちが集まったとしても、定型フォーマットにはあてはめることができないだろう。場の雰囲気や和やかさを維持するために、正しさやルールを持ちだして、参加者をコントロールしたり、排除したりするようになってしまっては本末転倒だし、なにより自分の居心地が悪くなる。ケアする/ケアされる、相談する/相談される、という関係ではなく、まるで入れ子のような関係で参加者がそこにいて、それぞれの役割を果たしている。そんなふうであったらいいな、とおもう。

たき火は、火起こしから炎が安定するまでの序盤パートが肝である。火種に対してすこしずつ枝や薪をくべ、長い枝、ちいさい枝、いろんなかたちの枝にまんべんなく火がいきわたるように組み上げる。ときには大胆に全体を崩して、内側に空気をいれる。景気よく燃やそうとして、どさっと木をたしてしまったら、風の通り道が塞がれて、火種は消えてしまう。木は燃えたいように燃えてもらうのがいい。木々はじっくり時間をかけて燃焼され、下に落ちて重なり合い、しっかりした炭の粒になる。ここまでくると、たき火はちょっとやそっとのことでは消えなくなる。空気のゆらぎに呼応して、ジリジリとひかり輝く炭たちは海のさざなみのよう。ときを忘れて、いくらでも見ていられる。

あるとき、あきちの学校で、外部からやってくる大人の見学者をどう受け入れるか、話し合ったことがあった。はじめてここにやってくる見ず知らずの大人が、不登校の経験をしてきた子たちにどんな不用意なことばを投げかけるかわからない。それでいやな思いをしてしまう子もいるだろうから、まずぼくらでその人を面接しようか……と提案したら、ある子がいった。

「大丈夫だよ。もしも、変なこといったら、わたしがはっきりそれはおかしい、っていうから。そんなことでは傷つかない。どんな人がきても大丈夫」

たくましい! と感心したとともに、子どもたちを過小評価していた自分が恥ずかしくなった。まっすぐにこちらをみつめる彼女の眼の奥には、たしかに揺るぎない火が見えた。それはだれかが点火して育てたのではなく、生まれながら身体のなかに宿っていたものだ。

この暗い時代、いろんなものに阻害され、内なる火を見失ってしまった大人は多い。せめて、ひとりひとりの火種が消されぬ場所で、ちいさく寄りそって静かに過ごせる時間があるといい。ぼくは、そこで交わされることばに、じっと耳をすましていたい。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)