2025.9.17

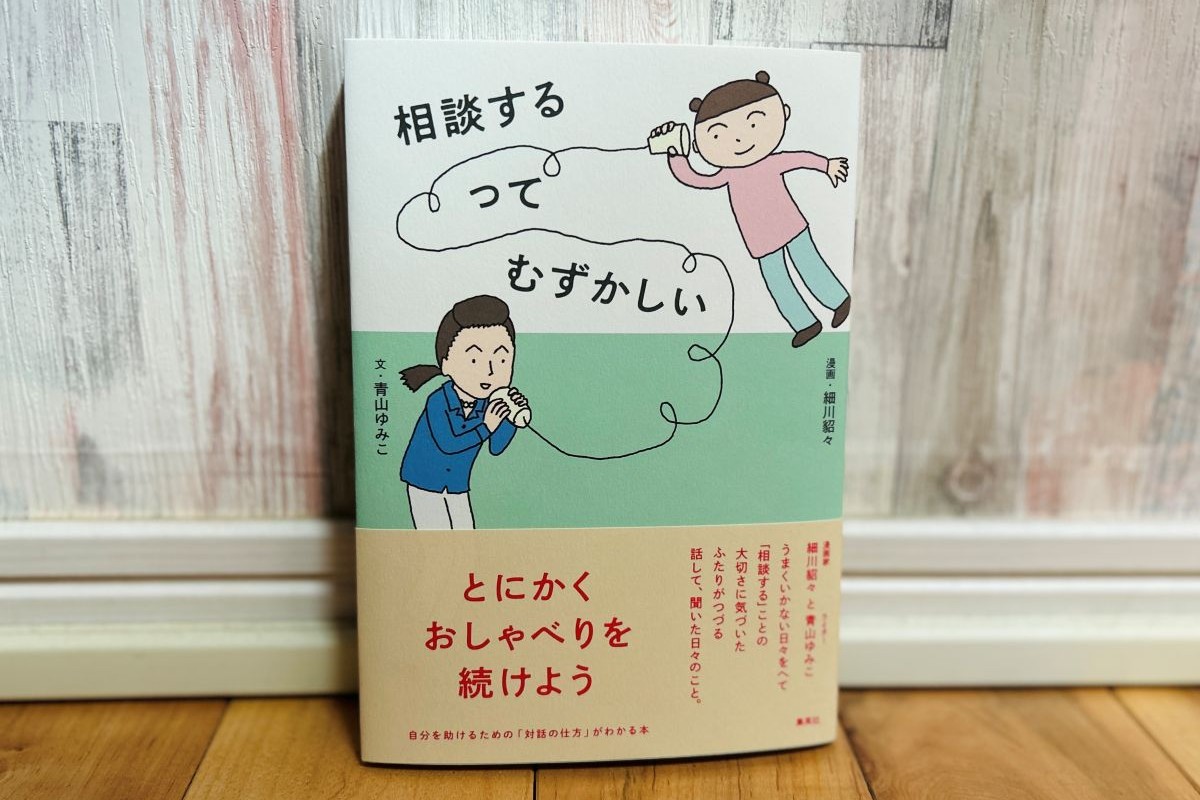

オープンダイアローグを経験して感じた「回復の力」――校正者・牟田都子さんが読む『相談するってむずかしい』

発売から1ヵ月、読者の方からの「話す」「聞く」の実感をともなった感想が多く寄せられています。

さまざまな場で、「話すこと」「聞くこと」の実践を行っておられる方に、本書をどのように読まれたのか、感想をお寄せいただきました。

初回は、オープンダイアローグを実践した経験をお持ちの校正者・牟田都子さんです。

対話の第一歩は、「自分も相手も尊重すること」。

牟田さんが、ご自身を大切に取り扱うために続けている「ご自愛習慣」についてもご執筆いただきました。

話すことで得られる「安心」

自己紹介文を書きなさいといわれたら、特技や好きな食べ物と一緒に「苦手なこと:相談」と書きたいくらい、「相談」は私にとってむずかしいことだった。学校に行くことがしんどかった10代の頃や、20代の終わりに職を転々としていた時期に、誰かに相談できていたら、といまでも思う。

青山ゆみこさんと細川貂々さんも、「相談できない」人だったという。青山さんは相談をされる側だと、自らを任じていた。細川さんは相談することを自分に禁じていた。

そもそも、相談をする・されるとはどういうことだろう。

辞書には「どうしたらよいかを話し合ったり、ほかの人に意見を聞いたりすること」とある。だけどこの本でいう「相談」はもう少しシンプルに「話すこと」「聞くこと」ととらえていいような気がする。「どうしたらよいか」や「意見」をいうことはひとまず脇に置いて、まず、人に話すこと。それを聞くこと。

そんな簡単なことが、案外私はできていなかった。

そう思うようになったのは、この本にも出てくる「オープンダイアローグ」を知ってからだ。「フィンランドの精神医療の現場で生まれた『対話の手法』」で、青山さんは心身の調子を大きく崩したことから興味を持ち、実践してみようと細川さんに声をかけたのが、この本の生まれる始まりになったという。

私は数年前、オープンダイアローグのセミナーに参加したことがある。講演ののち、参加者同士が小さなグループに分かれ、実際にオープンダイアローグをやってみる時間があった。

ひとことで言えばそれは、「話す」と「聞く」を定義し直すような体験だった。

やっていることだけを見れば、ひとりが話し、残るメンバーが聞く。ただそれだけなのだけれど、それは私たちが日常的に「話して」「聞いて」いるのとは、明らかに違う行為だった。自分はいま、ほんとうの意味で「話せて」「聞けて」いるのか、という問いと常に背中合わせで「話して」「聞く」ような時間。たまたまセミナーに参加していたというだけの知らない人同士なのに、声を詰まらせる人、目尻を拭う人もいた。たぶんそれは、会場のそこかしこで起こっていたことだったと思う。終わったあとは、心底へとへとになっていた。

(このときの様子は、記録動画として公開されている。「対話の効能〈わたし〉と〈あなた〉のあわい|オープンダイアローグ:斎藤環[精神科医]」)

オープンダイアローグにはいくつかのルールがある。具体的にはこの本や解説書を読んでほしいのだけど、そのルールによって立ち上げられた場では自然と、「話す」「聞く」が変わっていく。ルールは、それを起こすための装置なのかもしれない。

へとへとに疲れたと先に書いたけれど、いやではない疲れ方だった。ヨガやストレッチで、かちかちに固まっていた筋肉を伸ばしたときみたいな疲れ。そして、安堵。

そう、あの場で感じたのは安堵だった。自分の話がちゃんと聞かれている、いってみればSOSが受信されたという安心感。アドバイスをする・されるといったある種の上下関係とは無縁の、話すと聞くが平行に成立している場所では、人は安心するのだ。

安心の反対は不安だ。人は不安によって疲弊し、力を失う。であれば、安心を得て回復するということだってあるのじゃないか。傷ついた動物が暗がりで体を休めるように、その人自身が持つ治癒力が働き始める。

そんな体験を重ねるうち、私にとっての「話す」と「聞く」は、少しずつ変わっていった。本を読んで知識を得ることももちろん大切だけれど、「話す」「聞く」というのは行為だから、スポーツみたいに反復(練習)をくり返すことでしか、変化しない部分もあるように思う。

青山さんと細川さんは、オープンダイアローグに限らず、それぞれのやり方で、「話す」と「聞く」に新鮮に取り組んだ。切実な理由があって取り組まざるを得なかったのだともいえるけれど、結果として、ふたりは「相談できない」人ではなくなった。回復のための場を自分で作れるようになった、ともいえるだろうか。そうした場を青山さんは「原っぱのような」といい、細川さんは「草原のイメージ」だという。似た情景がそれぞれに浮かんでいるというのがおもしろい。

原っぱのような、草原のような場所。それは青山さんと細川さんだからたどり着けた特別な場所というわけではなくて、この本を読んだ誰にも開かれている場なのだろう。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)