2025.7.12

「トイレの花子さん」は、いつから、なぜ学校の怪談のメインキャラになったのか【対談・吉田悠軌×廣田龍平】

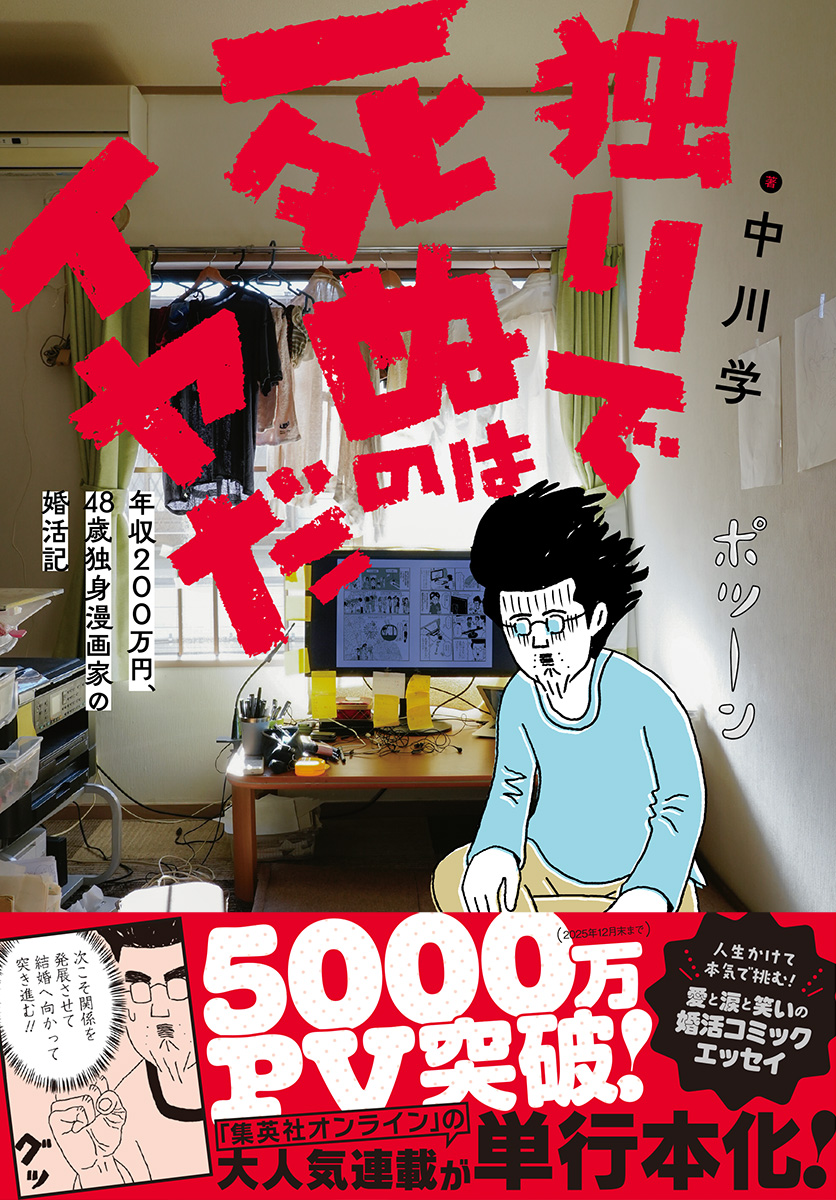

本書では、昨年刊行されロングセラーとなっている『ネット怪談の民俗学』著者の廣田龍平さんをお迎えし、学校の怪談ムーブメントのさきがけとなった、学年誌やホラー雑誌、ラジオなどへの投稿文化についてお話しいただきました。

本書より一部をご紹介します。

前編は、学校の怪談キャラクターでもトップの知名度を誇る「トイレの花子さん」が、いつからメディアに登場しはじめたのか、なぜ人気を博していったのかを考察します。

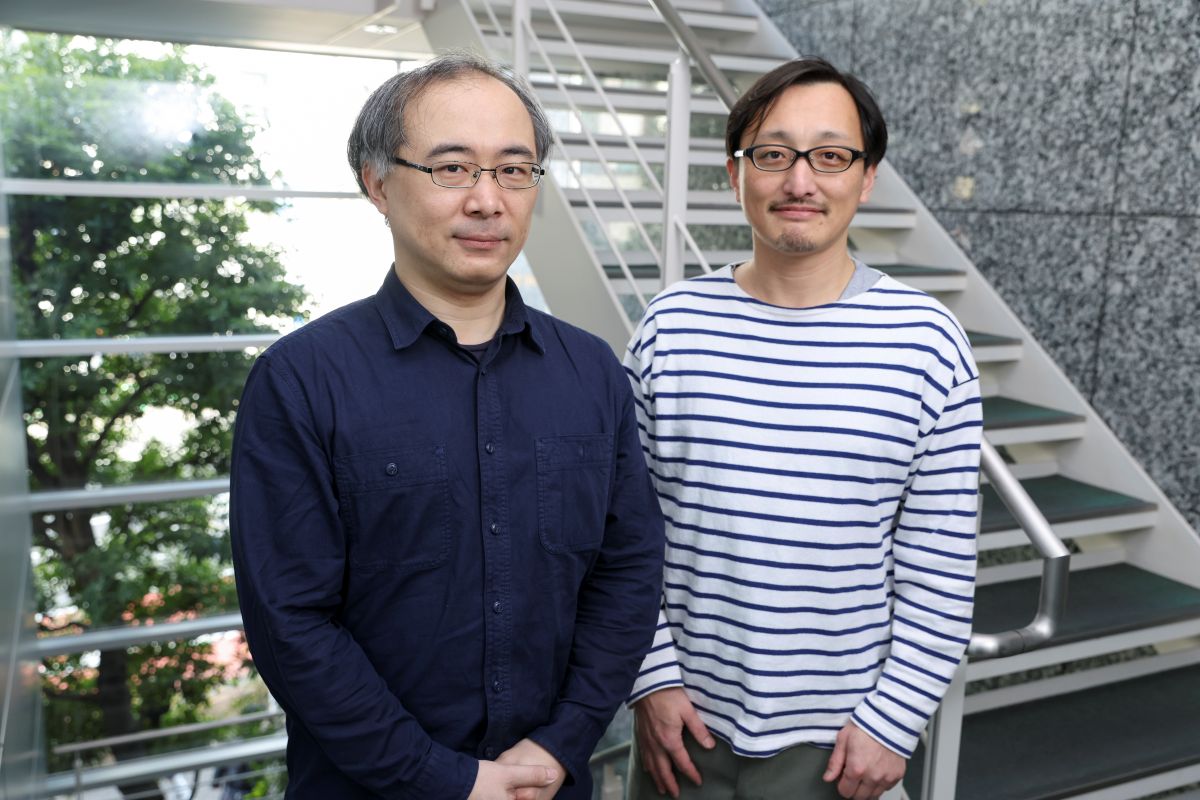

(撮影/齋藤晴香)

「花子さん」登場前夜

吉田 雑誌投稿というものが、「学校の怪談」ブーム形成の非常に大きな要素としてあったかと思います。雑誌に学校の怪談がどのように投稿され、どのように採用され、それがどう後の怪談にフィードバックされていったのか。そういったところに私も興味があり、小学館の学年誌『小学一年生』から『小学六年生』までの投稿欄はすべて目を通しています。廣田さんも、そのあたりをかなり調べていますよね。

廣田 そうですね。少し前、都市伝説の本(『謎解き「都市伝説」』)のいくつかの項目を書く仕事がありまして。その時に僕が担当したのが「トイレの花子さん」「テケテケ」といった学校の怪談のキャラクターなどでした。もう既に有名だし、朝里樹さんの『日本現代怪異事典』にもかなり細かく載っているし、すぐに書けるかなと思ったんです。

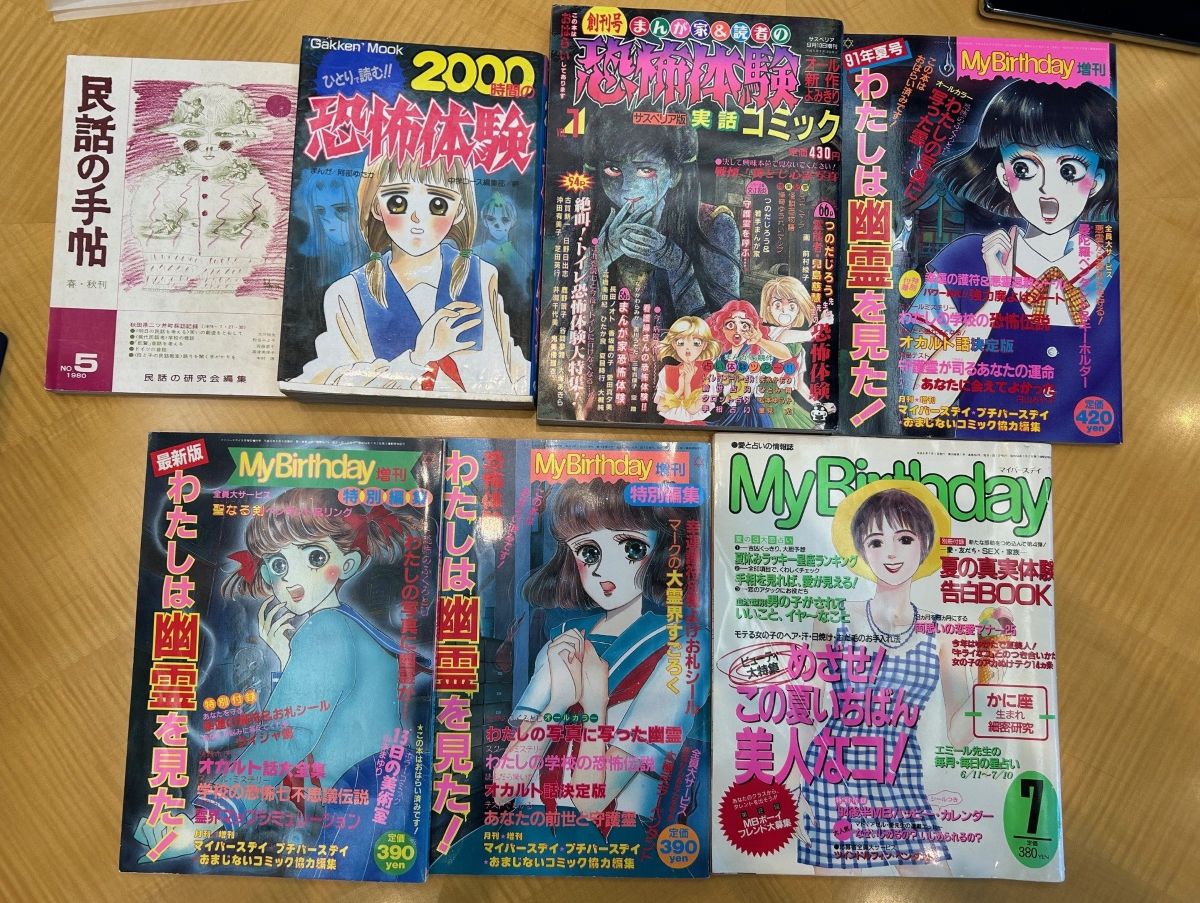

ただ何かのきっかけで、昔の『ハロウィン』などのホラー雑誌には、学校の怪談の投稿や再現漫画が載っているはずと直感しまして。調べてみたところ、ざくざく出てきたんですよね。いわゆる「学校の怪談」ブームのさきがけとなった、常光徹さんの『学校の怪談』が1990年からですが、その前の85年末にホラー雑誌のさきがけとなった『ハロウィン』が創刊しています。この雑誌では、既に学校の怪談─当時の言い方では「学校の七不思議」ですが─の特集がなされていた。

となると、90年以降の「学校の怪談」ブームの下地を作ったのは、ホラー雑誌や学年誌における投稿文化だったんじゃないか。そう考えて、国会図書館に所蔵されている限りのホラー雑誌を確認し、そこにないものはネットオークションで落札したり、あるいは明治大学のマンガ図書館に行って調べてみたりしました。すると本当に、色々な学校の怪談について、どんどん初出が遡っていける。これは面白いなと思って、さらに範囲を広げて探していきました。例えば占い雑誌ですね。

『My Birthday』増刊の『わたしは幽霊を見た!』など。このシリーズは年刊で、88年から始まって、94年まで続きました。

吉田 すごく懐かしいですね。学校の怪談がそんなにたくさん載っていたのか。『My Birthday』はこれらの投稿をまとめて単行本化もしていますね。

廣田 『My Birthday』の創刊が79年で、初期には怖い話とかも募集はしていました。ただ、すぐにそのコーナーはなくなり、その代わり単行本のシリーズ『M.B books』という形で怪談をまとめたものが、毎年夏に1冊ぐらい出るようになります。

吉田 投稿の呼び掛けをしていなくても、ずっと怪談が集まってきたということなんでしょうか。

廣田 結果的に、占い雑誌というのが投稿の場として使われていたんでしょうね。

吉田 読者による、かなり強固なコミュニティが形成されていたということですね。そのフォーラムの中に、ついつい集まってくるものを単行本化していた。

廣田 ただ単行本だと、花子さんやテケテケといったキャラクターはあまり目立っていません。最初のうちは、ぼんやりと因果が見えてくるような心霊体験などがメインでした。それが80年代終わり頃になると、キャラクター的な学校の怪談がクローズアップされてくる。先ほど話した『わたしは幽霊を見た!』や、90年代半ば以降になりますが、『My Birthday』増刊号のホラー漫画『恐怖まんが666』投稿欄などに怖い話が移っていき、学校の怪談が多く取り上げられている。

『My Birthday』自体は学校の怪談特集などはしていませんが、例えばメインの星占いコーナーに「うわさの特集」というのがあると、トロール人形とか3本足のリカちゃんとか、テケテケのような話、要するに学校の怪談が載っていたりします。

90年代半ばまで、そうした投稿はたくさん来ていたんでしょう。『My Birthday』より年齢層が上の姉妹誌『MISTY』には、もう毎回怪談系が載っていました。学校の怪談というよりは、いわゆる恐怖体験系ですけど。また、先述の『わたしは幽霊を見た!』は書籍というより読み捨てするようなものだったので、内容はあまり変わりばえしません。『My Birthday』の場合、学校の怪談でいうと、本誌よりは増刊だったのかな。

吉田 こうした雑誌投稿が、「学校の怪談」ブームへのさきがけとなっているのではないか、ということですよね。

廣田 そういうことです。一般にいう「学校の怪談」ブームとは、やはり基本的にはマスコミのブームなわけですよ。大人たちが扱う媒体に向けたブームといいますか。ベストセラーになるとか、映画化される、ドラマ化される、アニメ化されるといった、色々なパターンがあったんですが、その流れは1990年が起点になっているんです。

例えば「トイレの花子さん」は、1990年初頭、大衆週刊誌でもたくさん取り上げられるようになりました。それまでは、大人向けの媒体で学校の怪談というものが注目されることはほとんどなかったのに。しかし子ども向けの媒体ではその前から、少なくとも数年前から注目を浴びていたんですよね。このあたりにあらためて注目してもらえると、「学校の怪談」ブームというものは1990年にいきなり現れたのではなく、もっと前からあったということが見通せます。

吉田 まず口裂け女ブームの1979年に、都市伝説的なものが注目され始めた。そういう子どもたちの噂って面白いよねという感じで、アカデミズムでもマスコミでも、ある程度は注目されるようになる。さらに、それをある意味で逆手に取ったのが、石丸元章さん・赤田祐一さんによる「人面犬」の仕掛けだった。もちろん人面犬というのは、その前から子どもたち若者たちの噂としてはあったんですけども。彼らは雑誌媒体を使い、世間でブームとなるよう仕掛けていった。その次の第2のブームを狙ったのが「トイレの花子さん」で、そのあたりで他のマスコミや大人たちも気付いた、という流れですね。

廣田 石丸さんは、かなり積極的に「トイレの花子さん」を打ち出していたかと思います。

吉田 花子さんの情報というのは、その前から雑誌でもいくつか確認できます。明らかに花子さんにまつわる投稿だろうというのも結構たくさん見つかります。でも「花子」という名称まで触れているものは少なくて、私も廣田さんも他の人たちも、探すのにかなり苦労している。

「花子」名称は確実に、戦後すぐあたりのずいぶん古くからあった。私自身も、中学生だった90年代半ば、「なんで今さらトイレの花子さんなんて古い怪談をもてはやすのか」と思った記憶があります。でも多くの資料で「花子」名称が確認できるようになったのは80年代末か、90年代のブームになってから。それまでのトイレ怪談でも、子どもたちの投稿、彼らへの取材時に「花子」名称が出てきていた可能性は高いと思うんですよ。しかし雑誌の編集者やその他の再録者・再話者によって、大事な情報じゃないからと切り捨てられてきた面があるのかなという気もします。証拠がないのでなんとも言えないんですけど。

廣田 そういうところはあるでしょうね。花子さんもそうですし、対になる太郎くんもそうですけども、やはり記録が少ないんですよ。学校のトイレの怪というのは、それこそ20世紀初頭から語られている。花子さんも、もしかしたら戦前ぐらいまで遡れる可能性はあるはずなのに、全然記録されていない。この前、国会図書館デジタルコレクションで見つけたんですが、花子さんと確実に結び付けられる記述が、1983年の資料までは遡れた。『岩手の俗信 第6集』で、「便所に行って右から三番目に「花子さん」というと中から「ハイ」という(和賀)」。これは伝承がはっきりしているデータですが、単に「トイレの花子さん」という名称だけならば、1979年の『児童、生徒、地域住民による多摩川流域の状態と水質汚濁の調査─多摩川を探検しよう』という、とうきゅう環境浄化財団の活動報告書に載っている中学生の文章にも出てきます。太郎くんのほうは『モンスターランド』(86年『アニメディア』別冊)の読者投稿が、知っている限りでは初出です。

花子さんは、70年代末までには全国に広まっていたはずですよね。かなりの小学生や先生が知っていたはずなんですけど、ほぼ記録されていない。研究者も発見できていない。それが80年代後半から出てくるようになったのは、なぜなのか。

吉田 特に1990年、石丸元章さんが「学校霊花子」と呼び始めてからは「花子」名称がカットされることは、おそらくなくなっていった。

トイレというのは学校の怪談の定番で、「開かずの便所」みたいな話は明治期からずっとあった。ただその報告が旧制高校などになると、男子学生しかいなかったので、花子さんのような女子トイレの怪談が出てこない。昭和に入るとさすがに女子生徒によるトイレの怪談、女の子の幽霊が出るといった話も報告されてくる。その頃には既に花子さんと呼ばれていた可能性はありますよね。当時の教科書を見ても、花子さんというのは一般的な名前のシンボルとして使われているので。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)